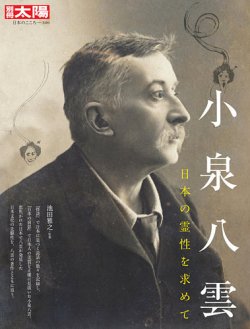

小泉八雲は、1850年にギリシャで生まれ、異文化の間で育ったユニークな人物です。彼は、異文化交流に尽力し、特に日本の風習や精神性を西洋に伝える重要な役割を果たしました。多国籍な背景を持ちながらも、日本に深い愛情を抱き、帰化して小泉八雲の名前で知られるようになりました。彼の業績の中でも特に注目すべきは、日本の民話や怪談を西洋に紹介し、日本文化を海外に広めたことです。

このように、小泉八雲が何をした人か、その生涯と業績は、多くの人々にとって興味深いものです。日本に深く関わり、文化的な架け橋となった彼の人生を知ることで、当時の日本と西洋の文化交流の重要性をより深く理解することができます。本記事では、小泉八雲がどのように日本文化を西洋に伝え、異文化理解を促進したのかを解説します。

小泉八雲何した人なのかその生涯と人物像を詳しく解説

- 生涯をたどり異文化交流に尽くした歩み

- 生まれと幼少期に影響を与えた環境

- 教育の面でも、順風満帆ではありませんでした

- 何人なのか国籍とルーツを整理

- 妻セツとの出会いと支え合う夫婦生活

- 代表作から見える日本文化の描写

- 死因とその最期の様子

生涯をたどり異文化交流に尽くした歩み

小泉八雲さんは1850年にギリシャで誕生し、その後アイルランドで幼少期を過ごしました。父はイギリス人軍医、母はギリシャ人という異なる文化的背景を持つ両親から生まれたこと自体が、後の異文化理解に深い影響を与えたと考えられています。少年期には両親の離婚や視力障害といった困難を経験しましたが、それらの逆境は彼の観察力や感受性を鋭くし、独特な文学的感性を培いました。19歳でアメリカに渡った後はシンシナティやニューオーリンズで新聞記者として活動し、多様な社会階層や人種が入り混じる都市で取材を重ねたことで、人間社会の多様性を肌で学んでいきました。

彼が日本へ渡ったのは1890年のことです。松江に赴任し英語教師を務めた際、日本の伝統文化や人々の生活に強い関心を寄せるようになりました。このとき出会ったのが後に妻となる小泉セツさんであり、彼女との結婚をきっかけに日本国籍を取得して小泉八雲と名乗るようになります。外国人でありながら日本に帰化するという選択は、当時としてはきわめて異例でしたが、それは彼が単なる観察者ではなく、日本文化の内部に溶け込みたいという強い意思を持っていたことを示しています。

八雲さんの業績の中で特に注目されるのは、日本の風習や精神性を英語で発信し、西洋社会に紹介した点です。随筆『知られぬ日本の面影』では、松江や出雲地方の人々の生活を丁寧に描写し、外部の人間には理解しにくい日本独自の価値観を詩的な文章で表現しました。また『怪談』に収められた「耳なし芳一」や「雪女」といった作品は、セツさんから聞いた口承の物語を西洋的な文体で再構築したものであり、日本文化と西洋文学の融合を体現したものです。これらは単なる翻訳や紹介にとどまらず、異文化間の架け橋となり、海外に日本の精神文化を深く理解させる役割を果たしました。

その一方で、東京帝国大学や早稲田大学で英文学を教え、日本の学生に西洋の思想や文学を伝えました。教育者としての姿勢も、単なる知識の伝達ではなく、文化の相互理解を重んじるものでした。学生たちにとって彼は異文化の代表者であると同時に、日本文化を敬愛し共に生きる外国人という存在であり、その姿勢は国際的視野を持つ重要性を教えるものとなりました。

晩年には焼津を避暑地とし、現地の人々と親密な交流を重ねました。魚屋の山口乙吉さんとの友情はその象徴であり、八雲さんは彼を「神様のような人物」と語りました。このような人間関係は、八雲さんが文学者である以前に、人としての温かさと相互尊重を大切にしていたことを示しています。彼の生涯は、異文化間の誤解や壁を乗り越え、相互理解の可能性を証明する実践の連続であったといえます。

生まれと幼少期に影響を与えた環境

小泉八雲さんが1850年に生まれたギリシャのレフカダ島は、当時は文化的にも政治的にも不安定な環境にありました。父はイギリス人軍医、母はギリシャの島に根差した伝統的な家庭出身であり、家庭内にはすでに多文化的な要素が存在していました。しかし、両親の仲は良好とはいえず、幼い頃に両親が離婚したため、彼は祖母や大叔母に育てられることになりました。アイルランドでの生活は厳しく、孤独と経済的困難が常に付きまとっていたと伝えられています。このような複雑な家庭環境は、八雲さんが後に「異国に生きる者の孤独」や「文化の狭間に立つ感覚」を繊細に描ける下地となりました。

また、幼少期に左目の視力を失ったことも大きな影響を与えました。視覚の一部を失ったことで、音や匂い、雰囲気といった非視覚的な要素への感受性が強まり、後に彼が日本の風景や暮らしを五感で捉え、詩的に表現する力につながったと考えられます。実際、『知られぬ日本の面影』には、鐘の音や下駄の響き、朝の霧の香りなど、聴覚や嗅覚を通じて描かれた情景が豊かに描写されています。これは幼少期の身体的制約が逆に文学的才能を伸ばす契機になった例といえます。

教育の面でも、順風満帆ではありませんでした。セントカスバート神学校に入学したものの、家庭の破産によって中途退学を余儀なくされました。学問への情熱を失わなかった彼は、図書館で独学を続け、古典文学や哲学に触れて自己形成を進めました。この経験から、逆境にあっても学びを継続する姿勢を培い、後の教師としての活動にも生かされました。つまり、制度的な教育の枠を外れてでも知識を吸収し続けた姿勢が、彼を真の国際的知識人へと導いたのです。

また、アイルランドとギリシャという異なる文化的背景は、宗教観や死生観の相違を早くから意識させました。ギリシャの正教文化とアイルランドのカトリック文化を行き来する中で、人間の信仰や価値観は一様ではなく、地域や歴史に根差した多様なものだという理解を自然と身につけました。これが、日本の神道や仏教の世界観を理解する際に柔軟に受け入れる素地となり、彼の作品に深い精神的洞察をもたらしました。

幼少期の孤独や困難は、彼に人間の内面を見つめる力を与えただけでなく、異質なものを拒絶せずに受け入れる姿勢を養いました。家庭環境の不安定さ、健康上のハンディキャップ、学業上の困難、そして複数の文化を同時に体験した背景が、後に日本で異文化の美を見出す基盤を形作ったのです。彼の文学的感性や人間理解の出発点は、まさにこの幼少期の複雑な環境にあったといえるでしょう。

何人なのか国籍とルーツを整理

小泉八雲さんは、その生涯をたどるうえで複雑なルーツと国籍の変遷を持つ人物として知られています。1850年にギリシャのレフカダ島で誕生しました。父はイギリス人軍医でアイルランド出身、母はギリシャ人という組み合わせでした。そのため出生地はギリシャですが、国籍はイギリスに属していました。幼少期はアイルランドで育てられたため、英語圏の教育や文化の影響を受けながら成長しましたが、ギリシャの風土や母方の文化も体の奥深くに刻まれていたと考えられています。彼の多文化的な出自は後の文学活動において大きな意味を持ち、日本文化を異国の目でとらえながらも親密に描き出せた背景のひとつとなりました。

青年期になると彼はアメリカへ渡り、シンシナティやニューオーリンズで新聞記者として働きました。アメリカで過ごした約20年は、彼にとって多様な人種や文化と触れ合う重要な時期でした。当時のアメリカ南部はヨーロッパ移民やアフリカ系住民が混在し、独自の文化が形成されていました。こうした環境で培われた異文化への理解力と観察眼は、のちに日本を題材とした随筆や評論に反映されます。つまり彼はギリシャに生まれ、イギリス籍を持ちながら、アメリカで経験を重ねた国際的背景を備えていたのです。

日本へやってきたのは1890年、39歳のときでした。島根県松江に英語教師として赴任し、翌年には熊本に移り、その後神戸、東京と活動の場を広げていきました。1896年には正式に日本へ帰化し、小泉八雲という名前を名乗りました。帰化の背景には、日本文化への強い愛着とともに、日本女性である小泉セツさんとの結婚がありました。外国人が日本国籍を取得するのは当時としては珍しいことであり、彼の日本への深い献身と文化的同化の意思を示す出来事でした。

表に整理すると、彼のルーツや国籍の変遷は次のようになります。

| 年代 | 出来事 | 国籍・ルーツ |

|---|---|---|

| 1850年 | ギリシャのレフカダ島に誕生 | 父はアイルランド系イギリス人、母はギリシャ人 |

| 幼少期 | アイルランドで養育 | イギリス国籍 |

| 1869年頃 | アメリカへ渡る | イギリス国籍のまま、アメリカで活動 |

| 1890年 | 日本に赴任 | 外国籍のまま来日 |

| 1896年 | 日本に帰化 | 日本国籍取得、小泉八雲と名乗る |

このように、小泉八雲さんはギリシャに生まれ、アイルランドで育ち、アメリカで働き、日本に帰化したという、四つの文化圏を渡り歩いた稀有な人物でした。その歩みは、彼が単なる旅行者や滞在者ではなく、自らのアイデンティティを柔軟に変化させながら、多様な文化を結び付ける存在であったことを物語っています。

【参照】

・島根県公式観光サイト https://www.kankou-shimane.com

・焼津市観光協会公式サイト https://yaizu-kankou.com

・ネットミュージアム兵庫文学館 https://hyogo-bungakukan.jp

妻セツとの出会いと支え合う夫婦生活

小泉八雲さんの人生を語るうえで欠かせないのが、妻である小泉セツさんとの出会いと二人三脚の生活です。1890年に松江に赴任した当初、八雲さんは日本語が堪能ではなく、日常生活においても多くの困難を抱えていました。1891年の冬、体調を崩した彼の身の回りの世話をするために紹介されたのが、松江藩士の家柄に生まれたセツさんでした。彼女は生活に困窮していた背景から住み込みで働くことを決め、そこで八雲さんと出会います。この出会いがやがて二人の運命を大きく変えることになりました。

セツさんは幼少期から物語や怪談を好んでおり、語り部としての素質を持っていました。八雲さんはその語りを非常に気に入り、日本の民話や怪談を彼女の口から聞き取り、西洋的な表現を交えて再話する形で『怪談』をはじめとする数々の名作を生み出しました。セツさんが語った雪女や耳なし芳一といった話は、八雲さんの手によって文学作品として広く海外へ紹介されました。つまり、セツさんは八雲さんにとって妻であると同時に、文学的な協力者でありインスピレーションの源でもあったのです。

夫婦生活は決して順風満帆ではありませんでした。八雲さんは松江の寒さに馴染めず短期間で熊本へ転任することになりますが、その後もセツさんは常に八雲さんを支えました。言葉の壁を補うため、二人は独特の「ヘルン言葉」と呼ばれる簡易な日本語で会話を交わしたと伝えられています。また、経済的に安定しない時期にはセツさんが家計を助け、家庭の安定を守りました。八雲さんは彼女の内助を深く感謝し、晩年には自らの著作を指し示して「これらの本はみなあなたのおかげで生まれました」と語ったエピソードも残されています。

晩年の避暑地である焼津でも、セツさんの存在は大きな支えとなりました。初期の滞在では一緒に訪れ、後には手紙のやり取りを通じて八雲さんを励ましました。手紙には深い愛情やお互いを思いやる言葉が綴られており、二人が単なる夫婦以上の信頼関係で結ばれていたことがうかがえます。八雲さんが日本に帰化する決意を固められたのも、セツさんとの生活を通して日本文化を家庭の中で自然に体験できたことが大きな要因と考えられます。

この夫婦の関係は、文学史的にも特筆すべきものです。異国の文化を持つ夫と、士族の娘として育ちながら逆境を生き抜いた妻が出会い、互いを補い合うことで名作を残した事実は、国際結婚がまだ珍しかった明治期において象徴的な出来事でした。支え合いの中で育まれた信頼関係と創作の結晶が、今もなお世界で読み継がれる作品として残されているのです。

【参照】

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・焼津小泉八雲記念館公式サイト https://yaizuyakumo.jp

・松江市観光公式サイト https://www.kankou-matsue.jp

代表作から見える日本文化の描写

小泉八雲さんの文学作品は、日本文化を外の視点で描きながらも、その核心を深く理解しようとした記録であり、国際的な文化交流の貴重な財産とされています。彼の代表作のひとつ『知られぬ日本の面影』は、松江で過ごした日々をもとに執筆されました。この随筆集では、朝の米つきの音や宍道湖に漂う霧、松江大橋を渡る下駄の響きなど、五感を通して感じ取った日常の光景が細やかに表現されています。これらの描写は単なる旅行記にとどまらず、当時の日本人自身が気づかない「心のありよう」を言葉として定着させたものといえます。外からの視点を持ちながら、愛情深くその土地を観察する姿勢が独自の魅力となりました。

また、『怪談』は小泉八雲さんの名前を世界に広めた作品です。雪女、耳なし芳一、ろくろ首など、日本各地に伝わる民話や怪談を再話し、英語で紹介しました。この作品の特徴は、単に怖さを追求するのではなく、そこに込められた日本人の死生観や自然観を丁寧に描き出した点にあります。例えば雪女の話では、恐ろしさとともに「不可思議な美しさ」や「人間の感情の儚さ」を表現し、西洋の読者に日本独自の精神性を伝える役割を果たしました。彼は妻セツさんから語られる物語を素材としつつ、西洋的な文学手法を取り入れて再構築したため、異文化の読者にも理解しやすく仕上げられていました。

さらに『心』や『骨董』といった随筆や評論でも、八雲さんは日常生活に潜む日本文化の本質を描こうとしました。例えば、日本人が日常的に見せる微笑みの意味を分析した随筆では、叱られても笑う、悲しみの中でも微笑むといった姿を「相手を思いやるために自分の感情を抑えている」と解釈しました。これは単に習慣を記述するだけでなく、その背景にある人間関係の優しさや共同体の在り方を浮き彫りにしています。西洋の個人主義的な価値観とは異なる「他者を優先する美徳」として、日本文化を理解させる一助となったのです。

彼の代表作に共通するのは、日常の一場面を詩的かつ繊細に描写し、その背後にある精神性を掘り下げる手法です。これは視力の一部を失っていた八雲さんが、音や香り、感覚を鋭く捉える力を持っていたことと無関係ではありません。視覚に頼らず、五感を総動員して観察することが、彼独自の文学的世界を形作ったといえます。そして作品を通じ、日本文化の「見えない魅力」を世界に発信することに成功しました。

【参照】

・島根県公式観光サイト https://www.kankou-shimane.com

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・焼津市観光協会公式サイト https://yaizu-kankou.com

死因とその最期の様子

小泉八雲さんは1904年9月26日、54歳という比較的若さで亡くなりました。死因は心臓発作であったと伝えられています。晩年は東京での講義や執筆活動に加え、焼津での避暑などを楽しんでいましたが、日頃から心臓に負担を抱えていたことが影響したといわれます。当時の医学的記録によれば、発作は突然訪れ、静養する間もなく息を引き取ったとされています。急な発症であったため、家族に看取られながらも別れの言葉を残す余裕はなかったという説もあります。

晩年の彼は東京帝国大学での教職を終え、早稲田大学で教鞭をとる一方、焼津を訪れては自然の中で過ごすことを心の支えとしていました。焼津では漁師の山口乙吉さんの家に滞在し、家族や地域の人々との交流を楽しんでいました。彼にとって焼津は第二の故郷のような存在であり、執筆活動の合間に心身を癒す場所でした。そのため、焼津での生活を楽しんでいた晩年から一転して突然の死を迎えたことは、多くの人に衝撃を与えました。

最期の様子については、複数の証言が残されています。妻のセツさんは夫の死後、「家庭にあたたかさを与えてくれた存在を失った」と語ったとされ、子どもたちもまだ若かったため、家族にとって大きな試練となりました。一方で、晩年の八雲さんは「これらの本はすべてあなたのおかげで生まれた」とセツさんに感謝の言葉を残したことが知られています。最期の直前かどうかは定かではありませんが、彼が妻に深い感謝を抱きながら亡くなったことは確かです。

死後は東京の雑司ヶ谷霊園に葬られました。墓にはセツさんやその後の家族も共に眠っており、夫妻の絆を象徴しています。現在も多くの研究者や観光客が訪れ、彼の業績と人柄を偲んでいます。死因が心臓発作であったことは医学的に確認されていますが、それに至るまでの日常生活の過労や精神的な負担も背景にあったと考えられます。外国の地で文化の架け橋となる活動を続けた彼の生涯は、常に強い緊張感と責任感に包まれていたといえるでしょう。

八雲さんの最期は、突然の別れであったにもかかわらず、その後の文学的評価を高める契機ともなりました。死後も『怪談』や『知られぬ日本の面影』は再版され続け、日本文化を世界に広める役割を担い続けています。彼の死は一人の文学者の終焉であると同時に、異文化理解の精神が未来に受け継がれる始まりでもあったのです。

【参照】

・ネットミュージアム兵庫文学館 https://hyogo-bungakukan.jp

・松江市観光公式サイト https://www.kankou-matsue.jp

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

小泉八雲何した人なのか作品と家族の視点から読み解く

- 代表作『怪談』『知られぬ日本の面影』の魅力

- 妻セツが果たした創作面での役割

- 子孫現在の活動とゆかりの地

- 生涯における日本各地での活動

- 生まれ故郷と移住の経緯

- 何人かが作品解釈に与える影響

代表作『怪談』『知られぬ日本の面影』の魅力

小泉八雲さんの代表作である『怪談』と『知られぬ日本の面影』は、日本文化を世界に伝える上で大きな役割を果たしました。それぞれが異なる角度から日本を描き出しており、文学作品としての評価とともに、文化的資料としての価値も高いものとされています。『怪談』は1904年に刊行され、日本の口承文学や民間信仰を題材とした短編集です。耳なし芳一や雪女といった物語は、恐怖や不思議さを描きながらも、人間の感情や日本人特有の死生観を含んでいます。単に怪異を紹介するのではなく、そこに込められた教訓や精神性を明らかにすることで、読者に深い印象を与える構成となっていました。これにより、当時の西洋人が理解しにくかった日本文化の内面を、物語を通して直感的に理解できるようになったといわれています。

一方、『知られぬ日本の面影』は1894年に発表され、松江での生活や地方に残る風習を描いた随筆集です。宍道湖にかかる朝霧、寺社での祈り、漁村の日常など、八雲さんが五感で体験した風景が詩情豊かに記録されています。その描写は、西洋の読者にとってはまるで異世界のように映り、同時に日本人にとっては自国の文化を再発見させるきっかけとなりました。視覚障害を抱えながらも音や匂い、感触を敏感にとらえた八雲さんの表現は、単なる旅行記ではなく、文化人類学的な価値をもつ文学作品として評価されています。

また、この二つの作品は相互に補完し合う関係にあります。『怪談』が日本人の精神や信仰の深層を描いたのに対し、『知られぬ日本の面影』は生活や風景を外部の視点で切り取りました。両者を合わせて読むことで、日本文化の表層と深層を多角的に理解することができるのです。さらに、出版当時は日清戦争前後であり、西洋諸国が日本を軍事力や経済力で測ろうとする時代でした。その中で八雲さんの作品は、精神性や文化的価値を紹介する重要な窓口となり、日本理解の橋渡しを担ったといえます。

作品の具体的な特徴を整理すると以下のようになります。

| 作品名 | 特徴 | 意義 |

|---|---|---|

| 怪談 | 日本各地の怪異譚を再話し、死生観や人情を描写 | 日本文化の精神性を伝達 |

| 知られぬ日本の面影 | 松江や地方生活の風景を五感で描写 | 日常の中に潜む文化的価値を再認識させる |

このように、『怪談』と『知られぬ日本の面影』は、異文化理解を可能にした文学的橋梁であり、八雲さんの名を後世に残す代表作となりました。

【参照】

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・島根県公式観光サイト https://www.kankou-shimane.com

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp

妻セツが果たした創作面での役割

小泉八雲さんの文学活動を語る上で、妻セツさんの存在は欠かすことができません。松江藩士の家系に生まれたセツさんは、八雲さんにとって生活面だけでなく創作面でも重要な協力者でした。結婚後、彼が日本語を十分に習得していない時期には、地域に伝わる民話や習俗を彼に伝える役割を果たしました。例えば、『怪談』に収められた雪女や耳なし芳一といった物語は、セツさんが直接聞かせたものが下地になっているといわれています。単に話を伝えるだけでなく、その背景にある地域の慣習や信仰も合わせて説明していたため、八雲さんの理解を深める助けとなりました。

さらに、執筆の際にはセツさんが日本語の資料を英語で説明し直したり、原文を朗読して補足を加えたりするなど、翻訳者や研究助手のような役割を果たしていました。彼が描いた日本文化の繊細な描写の多くは、セツさんの丁寧な語りと補足があったからこそ実現できた部分も多いと考えられます。八雲さん自身も「この作品はあなたのおかげで生まれた」と感謝を示した記録が残っており、単なる妻という枠を超えて、共作者に近い存在であったことがわかります。

また、家庭生活においてもセツさんは重要な役割を担いました。家計を支え、子どもを育てながら、八雲さんの体調を気遣い、執筆に専念できる環境を整えました。晩年、彼が心臓病を抱えながらも作品を生み出し続けられた背景には、セツさんの献身的な支えがありました。その存在は、単なる伴侶以上に、創作活動の影の立役者であったといえるでしょう。

さらに注目すべきは、セツさんが夫の死後もその業績を守り、子どもたちと共に八雲文学の普及に尽力した点です。作品の再出版や記念事業に関わり、後世に伝えるための基盤を作りました。夫婦の関係を越え、文化的な遺産を未来に残す使命を担ったといえるのです。

このように、妻セツさんの役割は生活面の支援にとどまらず、物語の収集、文化背景の解説、翻訳の補助、さらには八雲文学の継承という広範囲に及びました。その存在がなければ、『怪談』や『知られぬ日本の面影』は現在のように世界的評価を得ることは難しかったでしょう。

【参照】

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・焼津市観光協会公式サイト https://yaizu-kankou.com

・島根県公式観光サイト https://www.kankou-shimane.com

子孫現在の活動とゆかりの地

小泉八雲さんの子孫は、現在も日本国内外で活躍しており、その活動を通じて八雲さんの遺産を後世に伝えています。特に著名なのが曾孫にあたる小泉凡さんで、島根県松江市を拠点に研究や講演を行い、八雲さんの著作や生涯に関する普及活動に力を注いでいます。松江市には小泉八雲記念館や旧居が保存されており、凡さんはその活動に深く関わり、文学と文化の発信を続けています。また、東京や海外の大学でも客員教授として講義を行うなど、国際的な活動も展開しています。こうした活動は、八雲さんが果たした「異文化の架け橋」という役割を現代においても継承しているといえます。

さらに、家族の他の子孫も文化や芸術分野に関わりを持ち続けています。例えば、音楽活動や芸術関連の取り組みに参加し、八雲さんが持っていた多方面への関心を反映するような活動を展開しています。特にヨーロッパでは、ギリシャとの血を引く家系として、現地の文化イベントで八雲さんを紹介する企画が行われることもあり、日本とギリシャをつなぐ文化交流の役割を果たしてきました。

八雲さんゆかりの地は、観光や学術研究の拠点としても多くの人々を惹きつけています。松江市の小泉八雲旧居と記念館は、彼が実際に暮らし執筆を行った場所として公開されており、庭園や書斎が当時の姿をとどめています。焼津市にも別邸が残されており、こちらは晩年の生活を知る貴重な場所となっています。地域ごとに八雲さんを顕彰するイベントも開催されており、怪談朗読会や文学講演、関連展示が毎年行われています。

また、国際的にも八雲さんの名は受け継がれており、ギリシャのレフカダ島には記念碑が建てられています。これは彼がギリシャ出身であったことを示す象徴的な場所であり、日本とギリシャ双方で顕彰活動が続けられています。こうした広がりは、単に文学者としての評価にとどまらず、異文化理解を象徴する存在としての価値を強調しています。

まとめると、八雲さんの子孫は現在も教育・研究・文化活動を通じて影響を与え続けており、ゆかりの地は国内外で観光・学術・文化交流の場として機能しています。訪問者にとっては文学史に触れるだけでなく、日本と西洋文化の融合を実感できる場として重要な役割を担っているのです。

【参照】

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・焼津市観光協会公式サイト https://yaizu-kankou.com

・レフカダ島観光局公式サイト https://www.lefkada.gov.gr

生涯における日本各地での活動

小泉八雲さんの日本での活動は、松江、熊本、神戸、東京、焼津といった複数の土地にまたがり、それぞれの地域で独自の足跡を残しました。来日後、最初に腰を落ち着けたのは島根県松江市で、ここで英語教師として勤務すると同時に、地元の文化や風習を深く吸収しました。この地での体験が『知られぬ日本の面影』の素材となり、彼が日本を文学的に描く方向性を確立する重要な契機となりました。松江では妻セツさんとの出会いもあり、生活基盤と創作基盤を築いた点でも意義深い場所でした。

その後、熊本に移り、第五高等学校で英文学を教えました。この時期には九州地方の自然や人々の暮らしに触れ、教育者としての役割を果たすと同時に、文学活動を続けました。熊本時代の経験は、地方の風土や生活習慣を理解する助けとなり、作品の中に多様な日本像を取り込むきっかけになりました。

神戸や東京でも教育活動を展開し、特に東京帝国大学では英文学教授として講義を担当しました。ここでは後進の育成に尽力し、日本の英文学教育の発展に寄与しました。東京での活動は八雲さんの学者としての側面を強め、日本国内での評価を確立する基盤となりました。また、東京時代には多数の著作を刊行し、国際的に日本文化を発信する役割を果たしました。

晩年を過ごした焼津では、漁師町の静かな生活を送りながら執筆を続けました。心臓病を抱えていたため療養を兼ねた生活でしたが、この時期にも数々の作品を残し、文学活動を衰えさせることはありませんでした。焼津の海辺での生活は、彼の創作において心の安定をもたらす大切な環境だったといわれています。

これらの活動を整理すると以下のようになります。

| 地域 | 主な活動内容 | 代表的成果 |

|---|---|---|

| 松江 | 英語教育、民俗文化の吸収、セツさんとの結婚 | 『知られぬ日本の面影』 |

| 熊本 | 第五高等学校での教育活動 | 地方風土の描写を深める |

| 東京 | 東京帝国大学教授、著作活動 | 日本文化の国際的発信 |

| 焼津 | 静養と執筆活動 | 晩年の作品群の創作 |

このように、日本各地での八雲さんの活動は、教育、文学、文化交流の面で広範囲に及び、それぞれの土地で異なる意味を持ちました。各地域がもたらした経験は、彼の作品に独自の深みを与え、結果として日本文学史において欠かせない存在へと押し上げる要因となったのです。

【参照】

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・熊本市公式観光サイト https://kumamoto-guide.jp

・焼津市観光協会公式サイト https://yaizu-kankou.com

生まれ故郷と移住の経緯

小泉八雲さんは1850年にギリシャのレフカダ島で生まれました。幼少期はギリシャの豊かな自然や伝統文化の中で育ちましたが、父親はアイルランド人軍医であったため、その生い立ちは多文化的な背景を強く持っていました。少年期にイギリスへ渡り、叔母のもとで教育を受けることになったのは、両親の関係悪化や経済的な事情が影響していたとされています。こうした複雑な家庭環境が後の人生に深く影を落とし、異文化への強い関心や故郷喪失感を彼の精神に刻み込むこととなりました。

青年期にはフランスやイギリスで教育を受け、その後アメリカへ渡航しました。アメリカでは新聞記者として働き、南部ニューオーリンズやシンシナティなどで生活しました。特にニューオーリンズ時代はクレオール文化(フランス系移民やアフリカ系の人々の文化が融合したもの)に触れる機会が多く、彼の作品に後に反映される異文化理解の視点を養う重要な時期となりました。また、クレオール社会での体験は後年の短編集『クレオール物語』に結実しています。この頃から、既存の西洋社会の枠組みに収まりきらない少数派文化への強い共感が芽生えていたことがうかがえます。

その後、職を転々としながらもジャーナリストとしての筆力を磨き、文学者としての基盤を築いていきました。やがて日本への関心が高まり、1890年に来日しました。来日の契機にはいくつかの要素が指摘されています。一つは、当時西洋において日本が「東洋の神秘」として注目されていたことです。もう一つは、彼自身が持っていた異文化への飽くなき探求心で、より深い精神的拠り所を求めていたことが背景にありました。アメリカ生活における人種的偏見や社会的な制約に疲弊していたことも、日本という新しい土地を選ぶ後押しになったといわれています。

日本ではまず島根県松江市に赴任し、英語教師としての職を得ました。松江での生活は彼にとって大きな転機となり、日本の風土や民間信仰に深く触れることで、創作活動の基盤を築きました。この松江で出会ったセツさんとの結婚もまた、彼が日本に根を下ろすきっかけとなりました。その後、熊本や神戸、東京などで教育活動を行いながら著作を発表し、日本文化を世界へと紹介する役割を担っていきました。晩年は静岡県焼津で執筆と療養を行い、心臓病により1904年に54歳で亡くなりました。

こうして振り返ると、小泉八雲さんの生涯は「流転」と「定着」の両面を持ち合わせています。ギリシャでの出生、ヨーロッパやアメリカでの放浪、日本での定住という経緯は、彼の文学作品に多層的な視点を与え、異文化を架橋する独自の世界観を形成させました。その道のりは単なる移住の履歴ではなく、異郷を求め続けた魂の軌跡として読み解くことができます。

【参照】

・レフカダ島観光局公式サイト https://www.lefkada.gov.gr

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・熊本市公式観光サイト https://kumamoto-guide.jp

何人かが作品解釈に与える影響

小泉八雲さんの作品を読み解く際に、彼が「何人か」という出自を持つことは重要な要素となります。父親がアイルランド人、母親がギリシャ人である彼は、西欧的合理主義と東地中海的感性を併せ持っていました。この多文化的背景が、彼の視点を常に境界的な立ち位置に置き、主流社会の外から文化を観察する独自の眼差しを可能にしました。そのため、彼の日本文化の描写は、内部の人間では気づきにくい細部を外部者として鋭く捉えるものとなっています。

例えば『知られぬ日本の面影』における日常生活や風習の記述は、外からの観察眼と内側への共感が同居しています。これは、彼が幼少期から「ギリシャ人でありながらイギリス文化圏で育つ」という二重性を経験していたからこそ、異文化を「奇異」ではなく「尊重すべき価値」として捉える素地があったと考えられます。つまり、何人かという曖昧な立場こそが、多文化理解の柔軟さを生み出していたのです。

また、彼の心に深く刻まれた「故郷喪失感」も作品解釈に影響しています。ギリシャを離れてイギリスで育ち、さらにアメリカへ移住する中で、どこにいても完全には同化できない孤独を抱えていました。この喪失感は、日本における民話や怪談に対する強い共鳴として現れました。妖怪や幽霊といった存在は、境界に生きる彼自身の心境と重なり、外界と内界、現実と非現実をつなぐ象徴的存在として描かれることが多かったのです。

さらに、八雲さんの西欧教育は、作品の論理性や記録性にも影響を与えています。単なる異国趣味的な描写に終わらず、体系的な観察と記述を試みた点は、彼が持っていた西欧的知性の賜物でした。それと同時に、ギリシャ神話やアイルランドの伝承に触れてきた経験は、彼が日本の民話を世界文学の一部として位置づけることを可能にしました。異文化を対等な価値として扱う姿勢は、まさに彼の多民族的アイデンティティが生んだ成果といえます。

その一方で、彼が完全に日本文化を内面化したわけではなく、常に「外からの目」を残していた点も作品の魅力となっています。この距離感は、純粋な日本文学では生まれ得ない独特の調子を作品に与え、国際的に評価される要因となりました。つまり、彼が「何人か」であるという事実は、作品を解釈する上で単なる背景情報ではなく、その文学的価値を理解するための鍵となるのです。

【参照】

・小泉八雲記念館公式サイト https://hearn-museum-matsue.jp

・国際日本文化研究センター公式サイト https://www.nichibun.ac.jp

・レフカダ島観光局公式サイト https://www.lefkada.gov.gr

小泉八雲は何した人?まとめ

- 小泉八雲は1850年、ギリシャで生まれた

- 父はアイルランド人、母はギリシャ人で多文化的な背景を持つ

- 19歳でアメリカに渡り、新聞記者として活動した

- アメリカ南部で多様な人種や文化に触れ、観察力を高めた

- 1890年に日本へ渡り、松江で英語教師として赴任した

- 日本での生活を通じて日本文化への強い愛着を抱く

- 1896年に日本国籍を取得し、小泉八雲と名乗る

- 『知られぬ日本の面影』では松江や出雲地方の風景を描写した

- 『怪談』で日本の民話や怪談を再話し、西洋に紹介した

- 妻の小泉セツと共に日本の民話を彼女の口から聞き取り、作品に生かした

- 東京帝国大学で英文学を教え、西洋の思想や文学を日本に紹介した

- 焼津での生活は八雲の心の安定と創作の支えとなった

- 八雲の文学は日本文化と西洋文化の橋渡しをした

- 彼の作品は日本独自の精神性や死生観を西洋に伝える役割を果たした

- 彼の死は突然であり、心臓発作が原因だった

- 現在も八雲の作品は世界中で評価され続けている