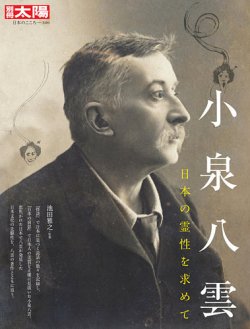

小泉八雲の生涯に関心を持つ人は、彼の作品だけでなく人となりや家族との関わり、日本での暮らしぶりや晩年の様子にも目を向けることが多いです。幼少期に失明を経験したことが彼の鋭い観察力を育み、異国の地で妻セツと出会い結婚したことが日本文化への深い理解につながりました。。また熊本や東京での教育活動や代表作である怪談を通じて、日本の伝承や庶民生活の記録を世界に広めたことは広く知られています。

さらに死因や最後の言葉にまつわるエピソードや、家系図に見える血縁のつながり、子孫の現在の活動なども多くの人々の関心を集めています。。文化人としての八雲が何を成し遂げたのか、そして彼が残した影響はどのように現代に生き続けているのかを知ることは、日本と西洋を結んだ架け橋の意味を理解する手がかりとなります。

読者が知りたい疑問を一度に解決できるよう、作品の魅力や人生の軌跡を深く掘り下げた内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。。

小泉八雲の生涯:異国の地で生まれた作家の人生

- 現在の子孫について

- 妻セツとの出会いと結婚

- 八雲の死因とその背景

- 代表作とその影響

- 家系図とその背景

- 最後の言葉とは

現在の子孫について

小泉八雲の子孫については、彼の死後、彼の影響を受けた者たちがその遺産を受け継いでいます。八雲が日本に定住し、文化の橋渡しとして生きた結果、彼の家族や子孫たちもまた日本文化や文学に関わりを持ち、現在でもその影響は続いています。

八雲は、妻のセツとの間に三人の息子をもうけました。長男は一雄さん、次男は巌さん、そして三男は清さんです。一雄さんは英文学者として父親の業績を継承し、特に八雲の作品を英語に翻訳するなどして、日本文化を世界に紹介しました。彼はまた、父の記録を綴った本を出版するなど、父親の足跡を辿る作業を行いました。

次男の巌さんは、父八雲を描いた回想録『父八雲を語る』を執筆しました。この書籍は、八雲がどのような人物であったかを知るための貴重な資料となっています。また、清さんは洋画家として名を馳せ、芸術の道を歩んでいます。こうして、八雲の子孫たちは、各々異なる形で彼の遺産を受け継ぎ、また自らの分野で活躍し続けています。

八雲の家族は、彼が日本に残した文化や思想に深く関わり、現代においてもその影響は広がっています。子孫たちは父親が残した文学や日本文化への深い理解を引き継ぎ、その後世に伝えていく役割を担っています。

近年では、八雲の記念館や故郷である島根県松江においても、彼の家族や子孫が積極的に八雲の遺産を広める活動を行っています。例えば、松江の小泉八雲記念館では、八雲の家族が集めた資料や品々が展示され、訪れる人々にその文化的な背景を伝えています。また、八雲の子孫が関わるイベントや展示会も多く行われ、その活動が八雲の名を現代に繋げています。

八雲の子孫たちは、彼の生き様や哲学を受け継いでおり、現代の日本社会にも強い影響を与え続けています。彼らは八雲の精神を受け継ぎ、日本文化や日本の文学に対する理解を深め、さらにそれを未来へと伝える役目を果たしています。

妻セツとの出会いと結婚

小泉八雲が日本に住むことを決意した背景には、彼が松江で出会った妻、セツさんとの出会いが大きな影響を与えました。彼は、松江の学校で英語を教える教師として赴任していた際にセツさんと出会います。セツさんは士族の家に生まれ、八雲より18歳年下でした。彼女は八雲の生活をサポートするために雇われた女性であり、言葉の壁を乗り越え、彼を支える存在となりました。

セツさんとの出会いは、八雲にとってまさに運命的なものであり、彼の人生を大きく変えるきっかけとなりました。八雲が日本語を完全にマスターするには時間がかかり、最初は片言で日本語を話していた八雲にとって、セツさんは日本での生活の支えとなり、通訳や生活面でのサポートを行っていました。彼女が八雲にとって必要不可欠な存在となり、二人の関係は次第に深まっていきました。

八雲とセツさんの結婚は、1891年1月に行われました。この結婚は、八雲にとって単なる個人的な幸福だけではなく、日本文化に深く溶け込むための大きな一歩でもありました。セツさんとの結婚後、八雲は日本に対する理解を一層深め、日本人の家庭を持つことによって、日本人の文化や思想をより身近に感じることができたと言われています。セツさんとの結婚生活は、八雲にとって非常に充実したものであり、日本での生活における精神的な支柱となっていました。

また、セツさんは八雲にとって、言葉だけでなく文化的なサポートをもしていたと言われています。セツさんは八雲に日本の風習や伝統、神道や仏教に関する知識を伝え、八雲が日本文化をより深く理解する手助けをしました。その結果、八雲は日本文化を積極的に取り入れ、彼の作品にもその影響が色濃く反映されることになりました。

二人の間には三人の子供が生まれ、八雲は家族を大切にし、子煩悩な父親であったと伝えられています。セツさんとの家庭生活は、八雲にとって非常に幸せな時期であったとされ、彼の創作活動にも良い影響を与えました。特に、彼の代表作である『怪談』に見られる日本文化に対する深い愛情や理解は、セツさんとの生活があったからこそ生まれたものだと言われています。

八雲が日本で過ごした期間、セツさんとの結婚生活は彼の精神的な支えであり、また日本文化に触れるための重要な土台となりました。彼女との関係があったからこそ、八雲は日本の深層に触れ、その魅力を世界に伝えることができたのです。

八雲の死因とその背景

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の死因は、1904年9月26日、心臓発作によるものでした。彼は生涯、様々な健康問題に悩まされていたことが記録されていますが、最終的には心臓の疾患が彼の命を奪ったとされています。八雲の死は、日本だけでなく、世界中の文学界にも大きな衝撃を与えました。彼が日本文化の理解に尽力し、その作品で多くの人々に影響を与えたことから、その死後も彼の存在は多くの人々の心に残り続けています。

八雲が心臓発作で命を落とした背景には、長年にわたる精神的、身体的な疲労が影響していた可能性もあります。八雲は、非常に多忙な作家であり、また外国人として日本に根ざした生活を送りながら、日々のストレスや環境の変化に常に対処していました。特に、心の奥底に抱えていた西洋文化と日本文化の違いに対する葛藤や、異文化での生活に対する孤独感は、彼の健康にかなりの負担をかけていたと考えられます。

また、彼の健康問題として、失明を含む視力の問題があったことも挙げられます。八雲は、若いころに事故で片目を失い、その後、強度の近視を患っていました。これにより、彼の観察力や集中力に大きな影響があったと言われています。この視覚的な問題が彼の精神状態や身体的な負担をさらに悪化させた可能性も考慮しなければなりません。

八雲は日本においても非常に多忙な日々を送っており、その生活はかなり過酷だったとされています。東京での大学講師としての仕事に加え、執筆活動や日本文化の研究など、非常に多くの業務をこなしていました。そのような過密スケジュールは、彼の体力を消耗させ、最終的に心臓発作を引き起こしたのかもしれません。

心臓発作による急逝は、八雲の家族や友人にとっても大きなショックでした。彼の死後、妻であるセツさんや子供たちは深い悲しみに包まれましたが、彼の業績はその後も続きました。八雲の死後も、彼が残した作品は、世界中で読み継がれ、今なお日本文学における重要な位置を占めています。

代表作とその影響

小泉八雲は、数々の著名な作品を生み出し、その中でも『怪談』は最も広く知られる彼の代表作として、世界中で評価されています。『怪談』は、日本の民間伝承や妖怪に関する物語を集め、八雲独自の視点で再解釈した作品です。この作品は、八雲が日本に滞在した際に触れた、神道や仏教、そして日本の民間信仰の深い理解に基づいています。

『怪談』に収められた物語の中で、特に有名なのは「雪女」や「耳なし芳一」などです。これらの物語は、日本の伝統的な怪談文化を世界に紹介する重要な役割を果たしました。八雲は単に物語を再話したのではなく、日本の伝統文化に対する深い洞察をもとに、各々の物語に新たな生命を吹き込みました。特に「耳なし芳一」では、悲劇的な人間ドラマを通じて、人間の内面と霊的な世界との対比を巧みに描いており、深い感動を呼び起こします。

八雲の作品は、日本の怪談や民間伝承を扱ったものが多いですが、単に恐怖を描くだけではありません。彼は物語の中に人間の心の葛藤や情熱、または死後の世界への恐れや希望を織り交ぜ、深い人間性を表現しました。八雲のこれらの作品は、ただのホラー文学にとどまらず、哲学的な深みを持っており、読者に人間の存在について考えさせる力を持っています。

また、八雲の作品は日本文化の紹介としても非常に重要でした。彼が『怪談』などで日本の民間信仰や妖怪に関する物語を西洋に紹介したことにより、欧米諸国で日本文化に対する関心が高まりました。その後の日本文学において、八雲の影響は大きく、特に日本の怪談文学や民間伝承を基盤とする作品に多くの作家がインスピレーションを受けています。

八雲の文学の影響は日本国内にとどまらず、世界中に広がりました。彼の作品は翻訳され、多くの国々で愛読されています。日本の文化を理解するための重要な資料となり、また日本の民間信仰や宗教的な背景に対する興味を深めるきっかけを作りました。八雲が日本に滞在したことが、彼の作品の深みと独自性を生み出した要因であり、彼の日本文化に対する愛情や理解は、今も多くの人々に受け継がれています。

八雲の影響は、単に文学の領域にとどまらず、映画、演劇、アニメなどのメディアにも及びました。特に『怪談』に基づいた映画やアニメが多く制作され、その中で八雲の独自の視点や日本文化の深い理解が反映されています。彼の作品は、今後も日本の文化を世界に広めるための重要な資料であり、彼の業績は不朽のものとして、長く愛され続けるでしょう。

家系図とその背景

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、その複雑な家系背景からも、彼の人生と文学に大きな影響を受けました。八雲の家系図をたどると、彼がどれほど多文化に根ざした人物であったかがわかります。八雲の父、チャールズ・ブッシュ・ハーンはアイルランド出身の軍医で、母ローザ・アントニウ・カシマチはギリシャ出身の女性でした。このように、八雲はアイルランド、ギリシャ、そして後にアメリカや日本の文化を背景に生きることとなり、その多重的な文化的影響が彼の文学や思想に深く関わっていきます。

八雲の父方の家系は、アイルランドの古い家柄であり、彼の父もまた高い地位にありました。アイルランドにおける家系は、軍医としての立場を持ち、社会的にも一定の地位を確立していたとされています。しかし、八雲が生まれたのはギリシャのレフカダ島であり、父親がクリミア戦争に従軍していたため、八雲は母と共にギリシャで育ちました。このギリシャの血筋が、八雲の作品に見られる霊的な要素や、美的感覚に大きく影響を与えていると考えられています。

また、八雲は、父親とともに過ごしたアイルランドでの時期も深く記憶に刻まれています。アイルランドの自然や文化が彼の感性に与えた影響は計り知れません。八雲の作品には、アイルランドの伝説や神話的要素が色濃く反映されており、その影響を受けた作品は、後に彼が日本で再解釈する民間信仰や妖怪物語に繋がる重要な要素となります。

八雲の母親、ローザ・アントニウ・カシマチは、ギリシャのキシラ島出身で、ギリシャとアラブの血が混ざっていたとも言われています。母方の血筋も八雲の文学に強く影響を与え、特にその美的感覚や神秘的な世界観に表れていると言われています。ギリシャ神話や哲学、さらには神秘主義に対する八雲の興味は、母親の血筋から来ている可能性が高いです。

八雲が後に日本に帰化した際、「小泉八雲」と名乗ることになりましたが、この名前には日本の出雲地方の神話的要素が込められています。出雲神話における「八雲立つ」という言葉から取られたとされ、この名前には日本の精神性や霊性を表現する意図があったと考えられています。このように、八雲の家系図には、異なる文化や歴史的背景が交差しており、それが彼の文学や人生に多大な影響を与えたことは間違いありません。

最後の言葉とは

小泉八雲の最後の言葉は、彼の生涯を象徴するような深い意味を持つものでした。彼が1904年9月26日に心臓発作で亡くなる前、最後に発した言葉として伝えられているのは、「私は日本に生まれて幸せだった」との言葉です。この言葉には、八雲が長年にわたって日本に深い愛情を抱き、日本文化への理解と敬意を示す気持ちが込められています。

八雲の死は、急逝とあって、彼の家族や周囲の人々にとって大きな衝撃でしたが、その最期の言葉は、彼が日本に対してどれほど深く根を下ろし、愛していたかを表しています。八雲は、生涯を通じて西洋文化と日本文化を繋げる架け橋として生きました。彼の日本への愛情は、彼の作品や生き方に色濃く現れ、最後まで日本での生活が彼にとって最大の幸福であったことがわかります。

八雲が日本に深く馴染んだ理由の一つには、彼が日本で家庭を持ち、妻のセツさんとの生活を通じて、日本の文化や思想を直接的に学んだことが挙げられます。彼は日本語を学び、習得することで、言葉の壁を越え、日本文化を理解し、自身の作品に生かしました。『怪談』に代表されるように、八雲は日本の民間信仰や怪談文化に深く触れ、それらを再解釈し、西洋に紹介しました。そのため、彼の死後も、彼が生きた日本での時間や体験は、彼の文学的功績とともに、今も高く評価されています。

八雲の最後の言葉が示すように、彼の生涯における日本の影響は計り知れません。彼の作品に対する評価は今も続いており、日本文学の重要な一翼を担う存在として、八雲の死後もその影響は広がり続けています。そのため、八雲の最期の言葉は、彼の生涯と作品を振り返るうえで非常に象徴的なものとなっており、彼の日本に対する深い愛と敬意を再確認することができる重要な言葉として記憶されています。

小泉八雲の生涯:異文化と向き合いながら作り上げた文学

- 失明が与えた観察力への影響

- 八雲が成し遂げたこと

- セツとの生活と文化的影響

- 子孫たちの現在の活動

- 『怪談』をはじめとする名作

- 迎えた最期の言葉

失明が与えた観察力への影響

小泉八雲さんは幼少期に病気のため右目の視力を失い、成長するにつれて左目の視力も弱まっていったとされています。片目だけで世界を見続けるという状況は、日常生活において数多くの制約を生み出しました。しかし、その不自由さは同時に彼の文学的な感受性を磨く要因ともなり、彼の観察力や描写力に独自の色彩を与えました。視界が制限されることで、わずかな光の陰影や人の表情の細部、自然の揺らぎといった他者が見逃すような要素を敏感に捉える力が養われたといわれています。

視覚以外の感覚の鋭敏化

右目を失ったことにより、聴覚や触覚が相対的に強化されました。例えば、日本の町並みや庶民の生活を描いた随筆では、路地裏の人々の会話の調子、足音、祭りのざわめきなどが細やかに記録されています。こうした描写は、視覚的な情報よりも聴覚や嗅覚に頼っている部分が多く、他の作家には見られない独特の臨場感を生み出しました。また、茶屋の匂いや海辺の湿った空気など、匂いに関する表現が頻繁に登場する点も、彼の感覚の鋭敏さを物語っています。

日本文化への関心との結びつき

片目で生きるという状況は、対象を「一点から深く覗き込む」ような視点を育みました。八雲さんが日本文化や民俗、宗教に惹かれた背景には、この独特な視覚体験が関係しているとも考えられます。広範に物事を見るのではなく、対象を凝視して内面や背景にまで想像を広げていく。その姿勢は、妖怪や幽霊譚における繊細で生々しい描写に直結していると評価されています。

文学的表現への影響

八雲さんの作品では、光と影のコントラストが鮮明に描かれる場面が多くあります。これは、視力が制限された環境で、光の変化をとくに敏感に感じ取っていたからだといわれています。例えば、月明かりに照らされた墓地や、ろうそくの炎に揺れる影といった場面は、視覚障害を抱えていたからこそ可能になった観察力の結晶でした。

精神的影響と創作意欲

片目での生活は決して容易ではなく、若い頃は劣等感や不安を抱えることも多かったと伝えられています。しかし、それを乗り越える過程で、より一層の想像力を働かせるようになり、結果的に物語の深みを増すことにつながりました。人間の心の闇や恐怖の微細な揺らぎを描けたのも、この独特な人生経験があったからだといえます。

【参照】

・国際日本文化研究センター 公式サイト https://www.nichibun.ac.jp/

・小泉八雲記念館 公式サイト https://www.hearn-museum-matsue.jp/

・ラフカディオ・ハーン協会 公式サイト https://www.lafcadiohearn.jp/

八雲が成し遂げたこと

小泉八雲さんは、作家・翻訳家として国際的に評価されるだけでなく、日本文化を海外に伝える重要な役割を果たしました。彼が成し遂げたことは単なる文学的成果にとどまらず、異文化理解の橋渡しという点で非常に大きな意義を持っています。

日本文化を世界に紹介

明治期の日本は、西洋化の波が押し寄せ、伝統文化が軽視されがちな時代でした。その中で八雲さんは、日本人が当たり前と感じていた習慣や信仰を掘り起こし、英語で世界に紹介しました。例えば、怪談や民話は彼の手によって再構成され、欧米の読者にとって初めて日本文化を知る窓口となりました。これは単なる翻訳ではなく、西洋の読者が理解しやすい形で紹介する編集力に特徴がありました。

教育者としての貢献

八雲さんは熊本や東京で英文学を教え、数多くの学生に影響を与えました。その中には後に文学界や教育界で活躍する人物もおり、教育者としての功績も見逃せません。授業では英文学の紹介にとどまらず、日本の伝統や民話を題材にすることもあり、学生たちに日本文化を再認識させる役割も担っていました。

文学的評価

彼の代表作『怪談』をはじめとする著作は、現在でも広く読まれ続けています。日本の民間伝承を文学的に昇華させ、普遍的な恐怖や人間心理を描いた作品群は、後世の文学や映画、演劇にも影響を与えました。ホラーや怪異を扱う現代作家の多くが八雲さんの影響を受けていると語っており、その存在感はいまだに大きいものです。

異文化交流の架け橋

アイルランドに生まれ、アメリカを経て日本に渡った八雲さんは、自身の体験を通じて「異文化を理解するためには内側に入り込むことが必要だ」という姿勢を示しました。日本人の妻であるセツさんとの生活を通じて、単なる旅行者や観察者にとどまらず、生活者として文化を体験したことが、深い理解に結びつきました。この経験は、今日の国際文化交流の在り方を考えるうえでも示唆に富んでいます。

功績のまとめ表

| 領域 | 内容 | 意義 |

|---|---|---|

| 文学 | 『怪談』などの著作 | 日本文化を世界へ紹介 |

| 教育 | 英文学の指導 | 学生に日本文化の価値を伝える |

| 国際交流 | 日本での生活 | 異文化理解のモデルを示した |

このように、八雲さんの業績は文学者としてだけでなく、教育者、そして国際的な文化の橋渡し役として多面的に評価されています。

【参照】

・小泉八雲記念館 公式サイト https://www.hearn-museum-matsue.jp/

・島根県観光連盟 公式サイト https://www.kankou-shimane.com/

・ラフカディオ・ハーン協会 公式サイト https://www.lafcadiohearn.jp/

セツとの生活と文化的影響

小泉八雲が日本における生活を確立した背景には、彼の妻セツとの深い結びつきがあります。セツは、八雲が日本に滞在する中で、精神的な支えとなり、また日本文化への理解を深めるための重要な橋渡し役を果たしました。八雲はセツと結婚し、家庭を築くことによって、彼の作品に反映されるような日本の精神文化を深く吸収し、伝えようとしました。

セツとの出会いは、八雲の人生において画期的な転機を迎えさせました。セツは、八雲にとって文化的なガイドであり、家庭内での生活を通じて日本の伝統や価値観を彼に教えました。八雲が日本で妻と生活を共にし、家族を持つことは、彼の西洋文化との架け橋を築くこととなり、日本への理解と愛情を深めるきっかけとなったのです。

セツは、日本文化や日本人の生活習慣について八雲に多くを教え、また彼が書いた作品に日本的な要素を取り入れる際のインスピレーション源でもありました。特に、彼女が八雲に日本の民間信仰や神道の考え方を紹介したことが、八雲の作品における怪談や民話の記述に大きな影響を与えたとされています。

また、セツとの結婚生活は、八雲の日本語の学習にも大きく寄与しました。日本語を流暢に操ることは、八雲が日本の文化や人々を理解し、彼らとの対話を深めるために必要不可欠な要素でした。セツは八雲の日本語学習を支え、日常的に会話をすることで、彼の言語能力を高める手助けをしたとされています。八雲が日本語で執筆することができたのは、セツとの交流があったからこそ実現したことでもあります。

八雲の作品における日本文化の影響は、単なる言葉の選び方にとどまらず、彼の文学全体に浸透しています。特に、八雲の怪談や民話は、日本人の精神性や自然観を反映した作品として評価されており、これらの作品は日本文化の奥深さを世界に伝える重要な役割を果たしました。セツとの日常的な交流が、八雲にとって日本文化を実際に体験し、理解するための基盤となり、彼の作品の中に日本独特の風土や宗教的な要素が色濃く表れる結果となりました。

セツとの生活が八雲に与えた影響は、また彼の作品における深い人間理解にも現れています。彼は日本人の感情や考え方を巧みに表現し、読者に対してその美しさや複雑さを感じさせました。八雲がセツとの生活を通じて学んだ日本人の内面世界への理解は、彼の文学の魅力を引き立て、今も多くの人々に感動を与え続けています。

子孫たちの現在の活動

小泉八雲の家族や子孫たちがどのような活動をしているのか、その背景には八雲の深い影響があります。八雲の子孫たちは、彼が残した文化的遺産を受け継ぎ、現在も様々な形で八雲の足跡を辿り続けています。特に、八雲の孫である小泉一雄さんやその子孫たちは、八雲の思想や作品を広める活動を積極的に行っており、また八雲の記念活動にも深く関わっています。

小泉一雄さんは、八雲の後を継いで文学的な活動を続けており、八雲が伝えた日本文化や民間信仰に関する研究を行っています。また、一雄さんは、八雲の作品を再評価し、彼が日本に与えた影響について深く掘り下げる活動を行っています。特に、八雲の怪談や民間伝承に対する興味が継承され、現代の文学や文化活動にもその影響が色濃く表れています。

また、小泉八雲記念館では、八雲の家族が積極的に関わっており、彼の業績や生涯に関する展示が行われています。記念館は、八雲の功績を後世に伝える場所として、来館者に八雲の日本文化への貢献を理解してもらうための重要な役割を果たしています。このような活動は、八雲の遺産を未来に繋げるための取り組みとして、評価されています。

八雲の子孫たちはまた、日本国内外で行われる八雲に関連するイベントや講演会にも参加し、彼の文化的影響を広めています。特に、八雲が残した日本に対する深い愛情や理解を後世に伝えることに力を注いでおり、彼の作品がどのように現代の日本文学や文化に影響を与えたかについて、研究や発表を行っています。

加えて、八雲の孫たちの中には、日本文化に対する関心が強い者も多く、彼らは様々な文化活動を通じて、日本の精神や哲学を広める活動をしています。八雲が日本に与えた影響を現代の視点から再解釈し、さらに深めることで、彼の名を広め続ける役割を果たしているのです。

八雲の子孫たちが現在行っている活動は、彼の文学や文化に対する真摯な姿勢を引き継ぎ、今後も続いていくことでしょう。これらの活動を通じて、八雲が日本に与えた影響を広め、さらに多くの人々にその素晴らしさを伝え続けることが期待されています。

『怪談』をはじめとする名作

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の作品の中で最も有名なものの一つが『怪談』です。この作品は、日本の民間伝承や怪談文化に基づいた短編小説を集めたものであり、八雲が日本で過ごす中で得た独自の視点と深い文化的理解を反映しています。『怪談』は、八雲が日本の風土、宗教、民間信仰に触れた結果、彼自身がその精神世界をどう解釈したかを表現した作品です。

『怪談』に収められている物語は、日本の昔話や民話を基にしたものが多く、特に「雪女」や「耳なし芳一」などは、八雲が日本文化に精通する過程で生まれた代表作です。これらの物語は、日本人の心の奥底にある恐れや美しさ、または死後の世界に対する想像を巧みに表現しており、西洋読者にとっても新鮮で深い印象を与えました。

八雲は、『怪談』を通じて、日本の文化に対する理解を世界に広めました。彼が描いた怪談は、単なる恐怖を超えて、倫理的、哲学的なメッセージを内包しており、例えば「雪女」では愛と死の関係、また「耳なし芳一」では人間の命や魂の儚さが描かれています。これらのテーマは、八雲自身が深く感じ取った日本文化に対する敬意と理解を示しています。

『怪談』は、日本の民間信仰や宗教的な儀式に対する八雲の理解も色濃く反映されています。例えば、妖怪や霊的存在に対する日本人の感覚を、八雲は外国人としての視点から独自に解釈し、その神秘的な世界観を西洋に伝えました。西洋文学における幽霊や怪物とは異なり、日本の妖怪や霊的存在は、常に人間の内面や心情と絡み合って描かれることが多いのです。

また、八雲の『怪談』に見られる特徴的な点は、物語の多くが人間の弱さや恐れを浮き彫りにしていることです。たとえば、「雪女」では、男性が女性に対して抱く幻想や欲望が死という形で帰結します。このように、八雲の作品は単なる怖い話ではなく、人間の感情や心の葛藤を深く掘り下げるものです。これらの要素は、日本文化への理解が深まると同時に、普遍的な人間の心理に共鳴するものとなり、多くの読者に感動を与えました。

『怪談』以外にも、八雲は数々の名作を生み出しました。例えば、彼のエッセイや旅行記、また日本の風物や日常を描いた作品も高く評価されています。八雲が日本に移住し、その文化を深く愛し、理解した結果、彼は日本の魂を世界に紹介する立場となり、その仕事は今も多くの文学者に影響を与え続けています。八雲の作品は、単なる物語にとどまらず、文化的な橋渡しの役割を果たし、彼の名は今もなお、世界中の文学愛好者に親しまれています。

迎えた最期の言葉

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、1904年9月26日に心臓発作で亡くなりました。彼の最期を迎えた時、八雲は静かに死を受け入れ、その言葉もまた彼の生涯を象徴するものとなりました。八雲の最後の言葉として伝えられているのは、実にシンプルで深い意味を持つ言葉でした。彼は「日本に生まれて幸せだった」と語ったとされています。この言葉は、彼が生涯を通じて日本に深い愛情を抱き、そして日本文化を深く理解していたことを示しています。

八雲の死因は心臓発作であり、彼が死の直前にこのような言葉を残したことは、彼の心情を反映しています。八雲は、もともと西洋で生まれ育ちましたが、後に日本に移住し、長い年月を日本で過ごしました。その間に、彼は日本の風土や人々、文化に対して深い愛情を抱き、またその魅力を世界に伝えることを自身の使命としていました。『怪談』をはじめとする彼の作品は、日本の民間信仰や文化、死後の世界に対する独自の視点を反映しており、そのため、彼の最期の言葉が「日本に生まれて幸せだった」という形で表現されたことには、八雲の生涯を象徴する意味が込められています。

八雲が日本に魅了されたのは、彼が日本の文化や哲学を深く理解し、そしてそれに対して尊敬の念を抱いていたからに他なりません。彼の作品は、日本の神話や伝承、そして人々の信仰に基づいており、八雲自身が日本の精神的な深みを理解し、体験していたことが作品の中に色濃く反映されています。彼の日本に対する愛情は、単なる観光や表面的な興味ではなく、実際に生活を共にし、日々の文化に身を浸しながら深まったものでした。

また、八雲が日本で過ごした最後の数年間は、非常に充実したものであったとされています。彼は日本に滞在する中で、様々な日本の地を訪れ、また人々と交流し、その土地の歴史や文化を学びました。その中で、彼は「日本に生まれて幸せだった」と感じるようになったのです。この言葉は、八雲がどれほど日本の文化に深く心を打たれ、またその文化を愛していたのかを物語っています。

八雲の最期の言葉は、彼がどれほど日本を愛し、その文化を大切に思っていたかを今に伝えています。この言葉は、彼の生涯とその業績を振り返るときに、非常に重要な意味を持ち、彼の文学的な功績と共に今後も多くの人々に感動を与え続けるでしょう。

小泉八雲の生涯

- 幼少期に失明を経験し感覚が研ぎ澄まされた

- アイルランドに生まれアメリカを経て日本に渡来した

- 日本名を小泉八雲とし文化人として活動した

- 妻セツとの結婚により日本文化を深く理解した

- 松江での生活が創作活動の基盤となった

- 熊本や東京で英文学を教え教育者としても貢献した

- 『怪談』をはじめとする作品で日本の伝承を世界に紹介した

- 民俗学的な視点で庶民生活や宗教を記録した

- 光と影の描写に独自の文学的表現を示した

- 子孫は文化活動や研究を継承している

- 晩年は心臓病を患い苦しみながらも創作を続けた

- 最期には意味深い言葉を残したと伝えられている

- 日本と西洋をつなぐ文化的架け橋となった

- 現代の文学や映画にも影響を及ぼしている

- 記念館や研究機関で今も功績が顕彰されている