徳川家康の子孫は現代社会でも多くの注目を集めています。江戸時代の幕府を築いた家康の直系子孫や男系子孫がどのように家系を守り、今もその歴史を受け継いでいるのかは、多くの人が気になるテーマとなっています。徳川家康家系図子孫の中には、芸能界や文化界で活躍する人物も多く、谷原章介さんのように徳川家康子孫芸能人として話題になるケースも見受けられます。また、徳川家康子孫現在の暮らしや職業、徳川家家系図わかりやすい解説、宗家の役割、さらには側室から分かれた多彩な子孫のエピソードまで、その家系図は驚くほど多様です。

現代においては、徳川家系図19代にわたる歴代当主や分家が全国各地で活躍しており、徳川宗家の家広さんをはじめとする現当主も、歴史や伝統の継承活動に積極的に関わっています。徳川家一覧や家系図をひもとくことで、現在も金持ちなのか、どのような生活を送っているのかという実態も浮き彫りになります。徳川家康家系図側室から広がった子孫の存在や、さまざまな分家の歩みを知ることは、日本の歴史や社会の流れを理解するうえで大きなヒントとなるはずです。

このページでは、徳川家康子孫現在の姿や家系図の広がり、現代社会における徳川家康子孫芸能人の活躍など、分かりやすく詳しくまとめています。徳川宗家や多くの分家の歴史、直系と男系の違い、そして家系図一覧などもあわせて紹介しますので、徳川家の今と昔に興味がある方はぜひ参考にしてください。

徳川家康の子孫と現代に息づく家系の実像

子孫は現在どこで何をしているのか

子孫に芸能人や著名人が多い理由

直系子孫と男系子孫の違いと家系の広がり

谷原章介も芸能人の末裔エピソード

家系図と子孫から見る歴史のつながり

家系図をもとにした分家とその後

子孫は現在どこで何をしているのか

徳川家康の子孫が現代においてどのような人生を歩み、どこで暮らしているのかは多くの人が関心を寄せるテーマです。江戸幕府の創設者である家康から約400年以上の時を経て、宗家や御三家、さらには多数の分家・傍系が全国へ広がり、その血筋は令和の今も脈々と続いています。明治維新後、華族制度が整備されると、徳川宗家には公爵、御三家には侯爵・公爵などの爵位が与えられ、戦後までは社会の上流層として一定の影響力を持ち続けてきました。

現在の徳川宗家当主は徳川家広さんです。家広さんは東京都在住で、一般企業に勤務した経験も持ちながら、家系の歴史や文化継承に熱心な活動を続けています。各地で講演やイベントに登壇し、歴史番組や書籍監修、各種メディア出演を通して、徳川家の歴史や伝統を現代に伝えています。宗家に伝わる古文書や家宝の管理、歴代当主の顕彰行事にも積極的に関わっており、徳川家のアイデンティティを次世代に繋ぐ重要な役割を果たしています。

宗家以外にも、尾張徳川家、紀州徳川家、水戸徳川家といった御三家筋、そして田安家、一橋家、清水家など御三卿筋の子孫も現存しています。華族制度の廃止以降、これらの家系の多くは一般市民として生活し、東京・名古屋・和歌山・水戸など、旧所領のある地域に住む例が多いですが、全国に分布しています。職業も多様化しており、会社員、医師、教育者、研究者、経営者、クリエイター、学芸員、NPO活動家など、さまざまな分野で活躍しています。特別な財産や特権を保持している家系は極めて限られていますが、伝統行事や歴史保存活動には今も多くの関係者が熱心に取り組んでいます。

また、徳川宗家や御三家の子孫を中心に「葵交会」という親睦団体が存在し、2024年時点でおよそ600名の会員が在籍しています。葵交会は全国各地での交流会や歴史講座、文化イベント、徳川家ゆかりの寺社での法要などを開催し、家系のネットワークを守る役割を担っています。こうした集まりは、現代における徳川家の結束や歴史の継承意識を高める場として機能しており、一般市民となった今も一族の誇りと歴史が大切にされています。

徳川家の歴史とつながりを感じながら、家広さんをはじめとする宗家や分家の子孫は、地域社会への貢献、歴史遺産の保護、文化活動など、現代社会に根差した役割を果たしていることが特徴です。こうした姿勢は、伝統を重んじつつも時代の変化に柔軟に対応してきた徳川家ならではのあり方といえるでしょう。

子孫に芸能人や著名人が多い理由

徳川家康の子孫のなかには、現代日本で芸能人や著名人として活躍している人が多く見受けられます。その理由は歴史的な背景や家系の広がり、そして現代社会の構造など、さまざまな要素が関わっています。

まず大きな要素として、徳川家は江戸時代から明治にかけて分家や傍系が全国に広がり、非常に多くの子孫を輩出したことが挙げられます。特に明治以降は、旧大名や華族の家柄も一般市民として社会に溶け込むようになり、進学や職業選択の自由度も大きく高まりました。教育水準が高かったため、文化・芸術・メディア分野で頭角を現す人も多くなったと考えられています。

現実に名前が知られている例としては、元NHKアナウンサーの松平定知さんがいます。松平定知さんは家康の異父弟・松平定勝を祖とする久松松平家の出身で、歴史番組などでの語り口から「殿」と親しまれてきました。また、元宝塚トップスターの寿美花代さん、その息子で俳優の高嶋政宏さん・高嶋政伸さん兄弟も、徳川吉宗の孫である松平定信の子孫とされています。アイドル・タレントとして活動する市川みかさんは、母方の家系が尾張徳川家に連なり、さらに「ぱーてぃーちゃん」の信子さんも松平忠直の流れをくむ家系との説があり、自身のSNS等で家系を明かしています。

また、俳優の谷原章介さんはテレビ番組での家系調査を通じて、徳川慶喜と15親等の親戚関係であることが判明し、遠縁ではあるものの徳川家の血筋につながるとされています。このように、本人も知らなかった家系図が番組やメディアで紹介されるケースも増えており、「実は徳川家の子孫」という話題性が注目される要因となっています。

徳川家の子孫が芸能界や著名人に多い背景には、社会的な注目度や話題性も影響しています。家系の由来が公表されることでメディア出演の機会が増え、本人のキャラクターにも箔がつくため、エンタメ業界でも家系ルーツが積極的に取り上げられる傾向があります。また、歴史や伝統を重んじる家系ゆえに、文化活動や芸術表現に積極的な素養が伝わっていることも一因とされています。

実際に徳川家の子孫とされる著名人の一覧をまとめます。

| 名前 | 分野 | 家系の流れ・特徴 |

|---|---|---|

| 松平定知さん | アナウンサー | 久松松平家の旗本筋 |

| 寿美花代さん | 女優・元宝塚スター | 松平定信の子孫 |

| 高嶋政宏さん | 俳優 | 寿美花代さんの息子 |

| 高嶋政伸さん | 俳優 | 寿美花代さんの息子 |

| 市川みかさん | アイドル・タレント | 尾張徳川家の系統 |

| 信子さん | お笑い芸人 | 松平忠直の流れとの説 |

| 谷原章介さん | 俳優 | 徳川慶喜と15親等の親戚 |

このように、徳川家康の子孫が芸能界や著名人として多く見られるのは、単なる偶然ではなく、家系の広がりと社会構造、そして歴史的価値や話題性が重なり合った結果といえます。話題の背景には多くの分家・傍系の存在や、現代の自由な職業選択、そして家系ルーツの発見がメディアや視聴者の関心を集める構造があるのです。

直系子孫と男系子孫の違いと家系の広がり

徳川家康の血筋が令和の現代にまで受け継がれているという話題は、多くの人にとってロマンや関心の対象となっています。その背景には、直系子孫と男系子孫という二つの概念の違い、そして家系の広がり方があります。家系図や系譜をたどる際、この違いを正確に理解することは、徳川家の子孫を知る上で不可欠です。

直系子孫と男系子孫の違い

直系子孫とは、特定の先祖から親・子・孫と一系統で血がつながっている人を指します。つまり、家康から数えて父→子→孫→ひ孫……と、一度も系統が途切れずに受け継がれてきた血筋です。家系図で一直線にたどれる筋が直系です。一方で男系子孫は、父系、つまり「男→男→男」と父から息子への家系だけをつなげていくものです。徳川将軍家は長らく男系での相続を原則とし、直系が途絶えると同じ徳川家でも分家や傍系の男系子孫を迎えて家を継いできました。実際に三代将軍家光の直系は七代将軍家継の早世で断絶したため、以後は御三家などから男系の血筋を選んで将軍家を維持した歴史があります。

この区別は現代でも重要です。たとえば宗家の徳川家広さんは家康から見て男系直系子孫にあたり、家康から十五代将軍慶喜まで続く将軍家の流れを継承しています。家広さん自身は、現在も宗家当主として講演活動や歴史資料の保存活動を行い、徳川家の歴史的役割と伝統の象徴的存在とされています。

家系の広がりと分家の多様性

徳川家の場合、分家や支藩、養子縁組など多様な家系の広がりが特徴です。家康の子どもは16人と伝わり、そこから尾張・紀州・水戸の御三家や御三卿といった分家が生まれ、さらには「松平」姓で各地に支藩・旗本家が続々と派生しました。たとえば御三家の一つである紀州徳川家からは八代将軍吉宗が生まれ、のちの将軍家の多くは吉宗の血筋を引くようになりました。こうした家系の分岐や養子による家名継承は、時代ごとの社会制度や家督相続の仕組みと深く関わっていました。

また、家康の子孫の中には分家の女性が他家に嫁ぎ、母系として血が受け継がれていくケースも多々見られます。そのため、直系・男系だけでなく、母方や遠縁の家系も含めると徳川家の血筋を引く人は日本全国に広がっています。明治時代の華族制度下では、徳川宗家や御三家だけでなく、田安家や一橋家なども爵位を受けており、家系図の複雑さと広がりは他の大名家と比べても群を抜いています。

家系図から見える徳川家の広がり

現代の子孫は、宗家の家広さんをはじめ葵交会などの一族親睦会に所属し、会員は約600名にものぼります。分家・傍系を含めればその数はさらに多いと考えられ、会社員や経営者、研究者、公務員、医師、クリエイターなど、多様な職種で現代社会に溶け込んでいます。徳川家と松平家の違いもよく話題になりますが、実際には松平家も家康の直系・男系子孫である場合が多く、歴史的背景や家系図の見方に注意が必要です。

このように、直系子孫と男系子孫の違いを押さえたうえで家系図を見ると、徳川家の歴史や現代に続く一族の実像がより立体的に理解できるはずです。

谷原章介も芸能人の末裔エピソード

徳川家康の子孫のなかには、現代の日本で芸能人や著名人として活躍している人が数多く存在します。そのなかでも特に注目を集めているのが、俳優の谷原章介さんの一族にまつわるエピソードです。彼のルーツが徳川家に連なっていることが、テレビ番組の家系図調査企画で明らかになったことで、大きな話題を呼びました。

谷原章介さんは、バラエティ番組で家系をたどる特集に出演した際、スタッフによる綿密な調査によって、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜と「15親等の親戚」にあたることが判明しています。この調査は、家系図の作成や過去の戸籍記録をもとに行われ、一般的な親戚関係よりはるかに遠い親等ではありますが、家康の血筋が現代の芸能界までつながっている証として多くの視聴者の興味を引きました。谷原さんご本人も番組内で驚きを隠せず、「歴史上の大人物と血がつながっているなんて信じられない」とコメントし、スタジオの笑いを誘っていました。

実際、谷原章介さんだけでなく、松平定知さん(元NHKアナウンサー)、寿美花代さん(元宝塚トップスター)、高嶋政宏さん・高嶋政伸さん兄弟(寿美花代さんの息子)、市川みかさん(母方が尾張徳川家系)、信子さん(お笑い芸人、松平忠直系の可能性あり)など、さまざまなジャンルで活躍する芸能人が徳川家の末裔として知られています。これは家系図の広がりによるものだけでなく、華族制度の廃止後に多くの旧大名・旧華族出身者が自由に社会へ進出したことも影響しています。

谷原章介さんのような遠縁のケースでも、メディアが取り上げることで「徳川家の血筋が今も続いている」という印象が広がり、エンタメ業界の話題づくりや歴史ブームの一端を担っています。一般の人にとっても、「自分の家系はどこにつながるのだろう」という興味や家系図への関心を高めるきっかけとなっているのです。

下記は徳川家の末裔とされる著名人の一部例です。

| 名前 | 活躍分野 | 家系とのつながり |

|---|---|---|

| 谷原章介さん | 俳優 | 徳川慶喜と15親等の親戚 |

| 松平定知さん | アナウンサー | 久松松平家の旗本筋 |

| 寿美花代さん | 女優・元宝塚 | 松平定信の子孫 |

| 高嶋政宏さん | 俳優 | 寿美花代さんの息子 |

| 高嶋政伸さん | 俳優 | 寿美花代さんの息子 |

| 市川みかさん | アイドル・タレント | 母方が尾張徳川家の系統 |

| 信子さん | お笑い芸人 | 松平忠直の流れとされる家系の出身との情報 |

このように徳川家康の血筋が現代のさまざまな分野へ広がっていることは、家系の奥深さや日本社会における歴史の連続性を実感させてくれます。特に谷原章介さんのように意外なつながりが発見されるエピソードは、多くの人にとって歴史の面白さやルーツへの興味をかき立てるものとなっています。

家系図と子孫から見る歴史のつながり

徳川家康の家系図とその子孫の歩みをたどることは、日本の歴史を多角的に理解する上で非常に重要なテーマです。家康を祖とする徳川宗家や御三家、さらに分家・傍系の子孫たちは、江戸時代から明治維新を経て、現代に至るまでさまざまな形で歴史に名を刻んできました。家系図の中で血筋や家名がどのように受け継がれていったかを知ることで、徳川家と日本社会の変遷、また家族や社会構造の変化も浮かび上がってきます。

家系図から分かる徳川家の歴史的つながり

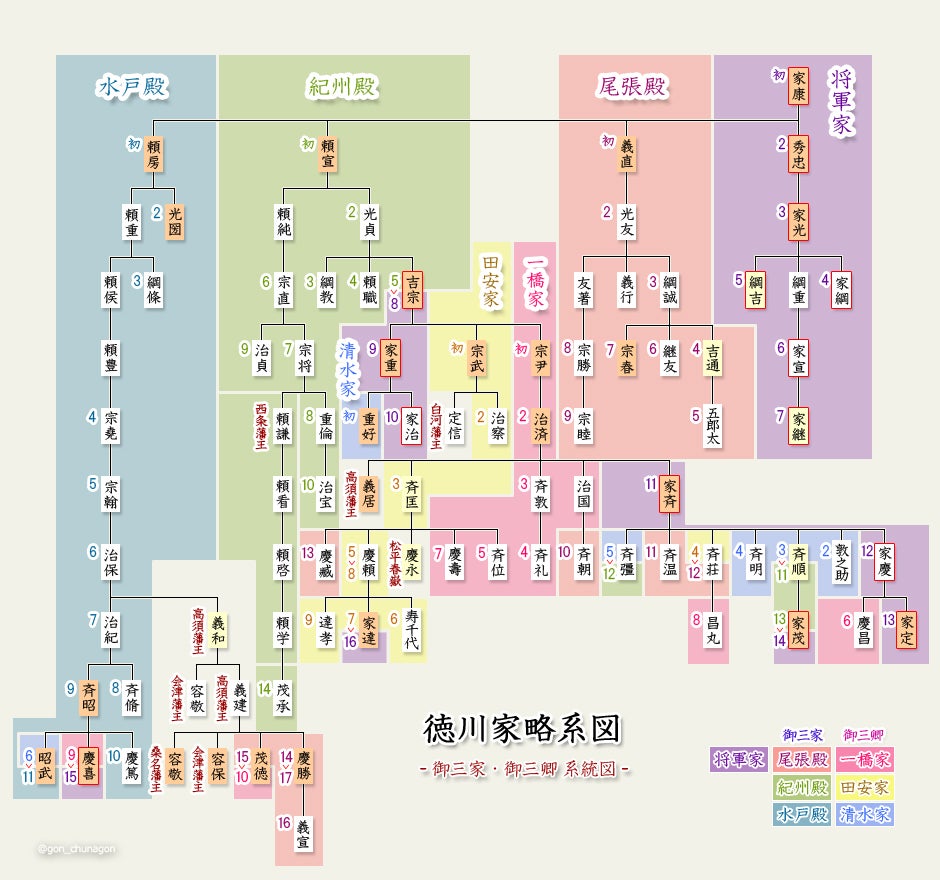

徳川家康の家系図を紐解くと、最初に目にするのが宗家筋の徳川家広さんをはじめ、江戸時代の将軍家や御三家(尾張、紀州、水戸)、そして田安家や一橋家、清水家といった御三卿の存在です。将軍家の家系は十五代慶喜まで続き、その間、直系が絶えた際には分家や御三家から男系子孫が将軍職を継ぐことが繰り返されてきました。家康の子どもたちは、記録上では16人とされており、それぞれが分家や旗本家の祖となり、家名を全国に広げました。

家系図の見方を少し具体的に説明すると、将軍家の直系が絶えた場合、最も近い分家や男系の血筋から次の将軍を迎えることが慣習とされてきました。たとえば、七代家継の早世後には紀州家出身の吉宗が将軍職を継承し、その後の将軍家も吉宗の子孫が多くなります。さらに、御三家や御三卿が継承のバックアップ体制を担っていたことで、徳川家の統一性や権威を守り続けてきた歴史がうかがえます。

家系図に見る子孫たちの現代的な広がり

明治以降の徳川家は、華族制度の導入によって宗家や御三家、主要分家がそれぞれ公爵、侯爵、伯爵などの爵位を授かり、社交界や政界でもその存在感を維持しました。しかし戦後の華族制度廃止により、家系の子孫たちは一般市民として日本社会に溶け込んでいきます。現代においては、家広さんのように宗家当主として歴史的・文化的活動を行う人物もいれば、医師、企業経営者、大学教授、メディア関係者、公務員、クリエイターなど幅広い分野で活躍する人も増えています。徳川家の末裔を中心とする「葵交会」という親睦団体は2024年時点で600名ほどの会員がおり、年1回の集会や歴史文化イベントの開催などを通じて、一族のつながりを保ち続けています。

家系図を通して見えてくる徳川家のつながりは、単なる血筋の継承だけではありません。現代の子孫たちは歴史遺産の保護や伝統文化の継承、地域社会への貢献など多彩な活動を展開し、日本文化の一端を支える存在となっています。家系図が示す「家のつながり」は、時代の流れや社会の変化に合わせて柔軟に形を変えつつ、今も生きた歴史として受け継がれているのです。

| 系統 | 主な家名・分家 | 主な特徴や現代の活動 |

|---|---|---|

| 宗家 | 徳川宗家 | 家広さんによる歴史・文化活動 |

| 御三家 | 尾張家、紀州家、水戸家 | 各地での文化保存・地域貢献 |

| 御三卿・分家 | 田安家、一橋家、清水家、各松平家 | 葵交会などでの親睦や社会的活動 |

| 傍系・他家への縁戚 | 婚姻・養子縁組先の旧華族や一般家系 | 多様な分野での現代社会への進出 |

このように家系図と子孫の軌跡をひもとくと、徳川家の歴史的なつながりと、時代を超えた家族・社会の広がりを立体的に理解することができます。現代まで連なる徳川家の存在は、単なる過去の名家にとどまらず、日本の歴史文化を未来に伝える大きな役割を果たしているのです。

家系図をもとにした分家とその後

徳川家康の子孫が家系図をもとに分家・傍系へと分かれ、各地で多彩な活動を展開してきた歴史は、日本の近世社会のダイナミズムそのものを体現しています。江戸時代、徳川家は政治体制の安定と権威の維持を図るため、さまざまな分家や支藩を設立し、独自の家系図と役割分担によって一族を強固にまとめ上げてきました。

分家・傍系の設立とその広がり

家康の子どもや孫たちは、それぞれ尾張、紀州、水戸の御三家をはじめとした主要分家の祖となり、さらにそこから田安家、一橋家、清水家といった御三卿、各松平家の分流が誕生しました。分家は将軍家の後継候補として機能し、幕府体制の安定を支えると同時に、各地で文化や産業、教育の発展にも大きく貢献しました。特に、御三家は自前の領地や財力をもち、独自の家訓や伝統を守りながら、時には将軍家の危機を救う役割を果たしてきました。

明治維新後、華族制度の導入により宗家・御三家・御三卿はそれぞれ公爵、侯爵、伯爵の爵位を得て、家系図上の分家同士の結びつきもいっそう強化されました。分家の子孫は華族社会のなかで重要なポジションを占めつつ、教育・医療・実業などの分野に進出する人材も多数登場しました。

分家と現代社会のつながり

戦後、華族制度が廃止されると、分家や傍系の子孫たちは社会の一般層として新たな人生を歩み始めます。こうした家系の人びとは、会社員、公務員、研究者、医師、経営者、芸術家、教育者など多様な職種で日本社会に溶け込み、時に徳川家の伝統や文化を守りながら、各地域で貢献を続けています。実際、現在も各分家筋では、家系に伝わる文書や文化財を管理し、地元の歴史行事や寺社の祭礼への参加を通じて地域文化を支えています。

たとえば、徳川家の分家である松平家の多くは、全国各地に分布し、近年は家系図や自家の歴史を積極的に公開したり、郷土史研究や文化財の公開イベントを開催したりする例も見受けられます。中にはNPO法人や市民団体を立ち上げ、徳川家ゆかりの文化や観光振興に取り組む方もいます。

分家と現代のネットワーク

現代における徳川家分家のネットワークは、宗家を中心とした親睦団体である葵交会が中心となっています。分家・傍系出身者も葵交会の会員として交流し、年に一度の総会や文化講演会、家系史の研究会などを通じて親睦と情報交換を続けています。分家の子孫が現代社会で多様な分野に進出していることも、徳川家の家系図が示すダイナミズムの表れです。

| 分家・傍系名 | 現在の主な活動例 | 地域的な特徴 |

|---|---|---|

| 尾張家 | 文化財保存、観光振興 | 愛知・東海地方 |

| 紀州家 | 歴史行事、地域祭礼 | 和歌山・関西地方 |

| 水戸家 | 教育、郷土史研究 | 茨城・関東地方 |

| 田安・一橋・清水家 | 親睦会・文化講座 | 東京・関東圏 |

| 各松平家 | NPO活動、地元イベント | 全国各地 |

このように、家系図をもとにした徳川家の分家とその後の歩みは、歴史的背景と現代社会の両面から多彩なストーリーを持っています。徳川家の分家・傍系の人びとは、地域の歴史や文化を担う重要な存在であり、時代の変化に柔軟に対応しながら、徳川家の名と伝統を今も守り続けているのです。

徳川家の家系図や現在の姿を深掘りする

宗家と現当主の系譜と現状

芸能人以外に知られる有名人の血筋

家系図の見方とわかりやすい解説

現在も「金持ち」なのか実態に迫る

側室から分かれる多彩な子孫たち

分家・19代まで続く一覧と宗家の歩み

宗家と現当主の系譜と現状

徳川家康を祖とする徳川宗家は、江戸幕府の開府以来、日本の歴史や文化に多大な影響を与え続けてきました。宗家とは、一族の本家筋にあたり、代々将軍職を世襲し、その血統と名跡を守ってきた家系です。明治維新後の変革や華族制度の導入、戦後の社会構造の変化を経て、宗家の系譜と役割も時代とともに大きく変化しましたが、その存在は現在も注目されています。

宗家の系譜と歴代当主の歩み

家康から始まる宗家の系譜は、十五代将軍慶喜まで続きました。慶喜の時代には大政奉還や江戸城の明け渡しがあり、近代日本への転換点となる歴史的出来事が連なっています。将軍家の家系図をさかのぼると、家康‐秀忠‐家光‐家綱‐綱吉‐家宣‐家継‐吉宗‐家重‐家治‐家斉‐家慶‐家定‐家茂‐慶喜という流れとなっており、途中で直系が絶えると、御三家や分家の男系子孫が将軍を継ぐことで家名が保たれてきました。

明治維新によって徳川宗家は東京・駿府(静岡)を拠点とし、家禄奉還に伴う財産移譲や身分変動を経験します。その後、華族制度のもとで宗家は「公爵」の爵位を授かり、財界や文化活動、政治の舞台で影響力を維持しました。歴代宗家当主は文化財の管理や家史の研究、社会福祉活動などを通じて、歴史の伝承と社会貢献に努めてきました。

現当主・徳川家広さんの活動と現状

現代における徳川宗家の当主は徳川家広さんです。家広さんは家康から数えて十九代目にあたり、東京都に在住し、サラリーマンとして一般企業に勤めたのち、現在は執筆・講演活動や歴史解説を中心に活躍しています。家広さんの活動は多岐にわたり、テレビ番組や雑誌への出演、歴史書の監修、全国各地でのトークイベント、さらには歴史資料や家宝の保管・公開にも力を入れています。

徳川宗家では「葵交会」と呼ばれる親睦会を組織し、宗家・分家・傍系を含めておよそ600名ほどの会員が所属しています。葵交会は年に一度の総会や歴史講座、家族同士の交流イベント、寺社での法要・記念行事などを開催し、宗家を中心に一族の連携を強めています。家広さんはこうした伝統的な役割だけでなく、現代的な情報発信やメディア対応にも積極的で、徳川家のイメージ刷新や新たな社会的役割の構築に取り組んでいる点が注目されています。

また、家広さんは徳川宗家の公式ホームページやSNSを通じて、家系の歴史や現代の活動、各地のゆかりの地の紹介など、多くの情報発信を行っています。こうした取り組みは、徳川家の歴史や伝統が現代社会にどのように受け継がれているかを広く知ってもらうきっかけとなっており、国内外の歴史ファンや研究者からも高い評価を得ています。

| 代数 | 当主名 | 主な特徴・エピソード |

|---|---|---|

| 初代 | 家康 | 江戸幕府創設、宗家の祖 |

| 15代 | 慶喜 | 大政奉還、近代日本の転換点 |

| 19代 | 家広さん | 現当主、執筆・講演・歴史文化活動を中心に活躍 |

このように宗家の現当主である家広さんをはじめ、徳川家は現代においても歴史的な重みと社会的な役割を担い続けています。単なる名門の象徴ではなく、歴史の伝承者として、また文化・教育・社会貢献の分野でのリーダーとして、多くの人々に影響を与えているのが実情です。

芸能人以外に知られる有名人の血筋

徳川家の子孫というと、芸能界で活躍する著名人が話題に上ることが多いですが、実はそれ以外にもさまざまな分野で知られる有名人が多数存在します。家系図や歴史資料を調べると、教育・学術・政界・実業界など、幅広いジャンルで徳川家の血筋を引く人々が現代日本に足跡を残していることが明らかになります。

まず、学者や教育者の分野では、徳川家の分家や松平家の流れをくむ人びとが大学や研究機関で活躍してきました。たとえば、東京大学をはじめとする旧帝国大学で教授や研究者を務めた子孫が複数知られており、徳川家に伝わる歴史的資料の研究や公開に貢献したケースも目立ちます。教育や学問を重んじる家風が受け継がれ、次世代に知識や伝統を伝える役割を果たしています。

また、政財界においても徳川家や松平家の末裔とされる人びとが、日本銀行や大手企業の役員、政治家、外交官などとして要職に就いた事例があります。とくに明治以降の華族制度では、家系を背景に社会的影響力を持つ人材が多く登場し、日本の近代化や経済発展を支えました。こうした人物の多くは、その名を前面に出すことなく、ひっそりと社会の要所で活動しています。

文学や文化芸術の分野では、歴史小説家や評論家として徳川家の血筋をもつ著名人がいます。たとえば、徳川宗家や分家に伝わる記録や伝承をもとに、時代小説や歴史研究書を執筆する作家も存在し、日本の歴史文化を次世代に伝える橋渡しの役割を担っています。また、美術や音楽、舞踊などの伝統芸能の世界にも家系の影響が見られ、家伝の品や技術を今に伝える活動が行われています。

さらに、医療や科学分野でも、徳川家の末裔とされる医師や研究者が日本各地の病院や大学で活躍しており、家系を超えた社会貢献を果たしています。こうした分野での活躍は、家系図や公開資料を調べることで裏付けられることが多く、徳川家の血筋が日本社会のさまざまな分野に根を下ろしている事実を物語っています。

| 分野 | 主な活躍例や特徴 |

|---|---|

| 学術・教育 | 大学教授、研究者、歴史資料の保存・公開 |

| 政財界 | 政治家、外交官、日本銀行役員、大企業幹部 |

| 文化芸術 | 歴史作家、評論家、伝統芸能の継承者 |

| 医療・科学 | 医師、科学者、病院経営、大学医学部教授 |

このように、芸能人以外にもさまざまな分野で徳川家の血筋を持つ有名人が活躍している現状は、家系の歴史的厚みや現代社会への貢献の幅広さを示しています。名家の伝統と責任感、そして社会への影響力を受け継ぎながら、それぞれの分野で新しい価値を生み出し続けているのが徳川家の子孫たちの特徴です。今後も、伝統を守りつつ社会の発展に寄与する存在として注目され続けるでしょう。

家系図の見方とわかりやすい解説

徳川家の家系図を読み解くことは、日本の歴史や家族の在り方を深く理解するうえで欠かせません。家系図とは、祖先から現代の子孫までの血縁関係や家名のつながりを一目で把握できる図表であり、徳川家の場合は江戸時代の将軍家を軸に御三家、御三卿、そして多くの分家・傍系に至るまで、複雑に枝分かれしています。ここでは家系図を読み解く際の基本や、徳川家特有の注意点について、初めての方にもわかりやすく解説します。

家系図の基本構造と記号

家系図は、縦または横に祖先から子孫へと枝分かれするように記載されます。徳川家の家系図では、家康から十五代将軍慶喜までの直系が太線で描かれ、その左右に御三家(尾張、紀州、水戸)、さらに御三卿(田安、一橋、清水)が派生しています。分家や傍系の場合は、実線や点線などの記号で養子縁組や他家への嫁入りが区別されていることが多いです。

徳川家の家系図は、将軍家と御三家・御三卿という二重三重のセーフティネットが特徴です。直系が絶えた場合、最も近い分家や男系の血筋から次代を選ぶ仕組みが、家系図の上でも明示されています。実際、八代吉宗さん以降は紀州徳川家の男系子孫が多く将軍職を継いでいます。女性の家系も図中では丸印や波線で示され、他家とのつながりや血縁が分かるようになっています。

徳川家特有の家系図のポイント

徳川家の家系図を読み解く際は、下記のような点に注目してください。

| 家系図の主な記号 | 意味 |

|---|---|

| 太線 | 直系または本家の血筋 |

| 実線 | 分家または男系の血筋 |

| 点線 | 養子縁組や他家への血筋 |

| 丸印 | 女性の家系 |

| 波線 | 他家に嫁いだ際のつながり |

徳川家では、家康さんの子どもが16人前後いたとされ、直系以外にも多数の分家・傍系が生まれています。御三家や御三卿の分流は江戸時代の政治体制維持のための仕組みであり、各家の当主は将軍家を補完・支える役割を持っていました。家系図からは、時代ごとの権力バランスや親族間の連携の歴史も読み取ることができます。

家系図を通じて分かる徳川家のネットワークは、単なる血縁だけでなく、養子縁組や他家への婚姻、さらには歴代当主の功績や失脚なども盛り込まれていることが多く、家の歴史そのものを象徴しています。最近では、家系図のデジタル化が進み、宗家や分家の公式サイトや各種資料で詳細な家系図が公開されています。こうした資料は歴史ファンだけでなく、一般の方にも広く利用されています。

家系図が教えてくれる現代へのつながり

家系図をたどることで、家広さんのような現当主が家康さんからどのような流れで系譜を受け継いでいるか、また各地の分家や傍系が現代社会でどんな役割を担っているのかが浮き彫りになります。徳川家の場合、葵交会をはじめとする親睦団体の存在や、全国各地のゆかりの地で開催される歴史イベントが、家系図をもとに今も人々をつなげています。

家系図を一度じっくり見てみることで、徳川家の歴史的な重みや、家族・血縁の複雑なつながり、そして現代に息づく伝統と絆を体感することができるでしょう。

現在も「金持ち」なのか実態に迫る

徳川家といえば、莫大な財力を誇った江戸幕府の象徴として「現在も金持ちなのでは」と想像する人も多いかもしれません。実際、歴史上の徳川家は江戸時代を通じて膨大な石高と収入、全国支配の中枢を担い、城や屋敷、名品の数々を所有していました。しかし、時代の変化とともに家系の資産や暮らしぶりも大きく変化してきました。ここでは、徳川家の「金持ち」像の実態について、過去と現代を比較しながら解説します。

江戸時代から明治以降の資産変化

江戸時代、将軍家と御三家はそれぞれ数十万石から百万石規模の領地を有し、石高制に基づく年貢収入や家臣団の奉公によって巨大な経済圏を維持していました。将軍家の財力は国家予算に匹敵し、尾張、紀州、水戸の御三家もそれぞれ大名中最上位の格式を誇りました。歴代の城郭や屋敷、蔵、名刀や美術品も、当時の経済力の証といえる存在でした。

しかし、明治維新による版籍奉還と廃藩置県により、徳川家を含む大名家の領地・財産は国有化され、多くの資産が失われることになります。明治以降、宗家や分家は華族として一定の家禄や土地、資産を維持しましたが、徐々にその規模は縮小し、戦後の華族制度廃止や財産税・農地改革の影響で、家系の資産はさらに減少しました。

現代の徳川家と「金持ち」イメージの実際

現代において、宗家や主要分家の多くは特別な豪邸や財産を保持しているわけではありません。徳川家広さんは東京都内で生活し、一般企業への勤務経験や講演・執筆活動など、ごく一般的な市民としてのライフスタイルを送っています。宗家や分家の多くも、現在はサラリーマン、教育者、医師、研究者、経営者など、さまざまな職業で社会に参加しており、いわゆる「資産家」と呼ばれるような存在は限られています。

ただし、家系に伝わる歴史的資料や文化財、美術品、寺社との関係など、金銭には代えがたい「文化的資産」や「家系のブランド力」は今も大きな存在感を持っています。各地で保存される家宝や家文書は、研究機関や博物館への寄託、特別展の開催などを通じて広く公開されています。徳川家の伝統やブランドが今も社会的な注目を集めていることは事実ですが、それは必ずしも現金や土地などの経済的資産とイコールではありません。

| 時代 | 資産状況の特徴 |

|---|---|

| 江戸時代 | 巨大な石高収入と領地、城、蔵、名品の数々 |

| 明治以降 | 華族としての家禄や資産も徐々に縮小 |

| 戦後 | 華族制度廃止・財産税などで多くの資産を失う |

| 現代 | 伝統や文化財を維持しつつ、生活は一般市民と同様 |

近年は歴史ファンや観光客向けのイベント、講演、出版、家系の記念行事など、文化活動を通じて新たな価値創出にも取り組まれています。歴史や伝統の継承という面で「徳川家のブランド力」は今も健在ですが、財産や経済的な裕福さという意味では、かつてのような「金持ち」とは大きく異なる実態となっています。現代の徳川家は、歴史や伝統を生かしつつ、現代社会の一員として普通の生活を営みながら、文化的・社会的な役割を果たしているといえるでしょう。

側室から分かれる多彩な子孫たち

徳川家康をはじめとする江戸時代の大名や将軍家は、正室のほかに複数の側室を持つことが一般的でした。徳川家の場合、家康には記録上11人以上の側室がいたとされ、家系図の分岐や子孫の広がりに大きな影響を与えました。こうした側室の存在は、直系や男系だけでなく、母系や遠縁の分家・傍系の成立をもたらし、日本全国に徳川家の血筋が広がる要因となっています。

側室と家系の多様化

家康の子どもは公式記録で16人前後とされていますが、そのうち正室の築山殿が産んだのは信康と亀姫のみ。他の子どもたちは側室の間に生まれ、彼らが御三家や各分家、旗本家の祖となりました。側室から生まれた子どもは、将軍家の後継候補や分家の当主として重要な役割を担い、家系図の多様化をもたらしました。

江戸時代の社会構造では、側室を持つことが家名や権威の維持、分家の増設、血筋の断絶防止などの面で不可欠でした。特に大名家では養子や側室の子が本家を継ぐことも多く、血縁と家名の両立が図られてきました。徳川家でも、将軍職の継承や分家成立の背景には側室出身の子どもが多く関わっています。

側室の子孫がもたらした家系の広がり

徳川家において側室の子孫は、尾張・紀州・水戸の御三家や田安家・一橋家・清水家などの御三卿、そして松平姓を名乗る全国の分家へと受け継がれました。たとえば、紀州徳川家や水戸徳川家は側室の子どもを祖とし、それぞれ独自の家訓や伝統を守りながら近代まで続いています。また、分家や旗本家の子孫は、明治以降、華族制度下で侯爵・伯爵などの爵位を授けられ、社会的にも高い地位を保ち続けました。

現代においても、こうした側室由来の家系は各地に存在し、医師や経営者、教育者、クリエイター、公務員などさまざまな分野で活躍しています。宗家・御三家・御三卿といった本筋に限らず、側室由来の分家や傍系が全国各地でその歴史や伝統を守っています。

| 側室名 | 子孫の主な系統 | 備考 |

|---|---|---|

| お万の方 | 尾張徳川家 | 尾張家初代義直さんの母 |

| お亀の方 | 紀州徳川家 | 紀州家初代頼宣さんの母 |

| 西郷の局 | 水戸徳川家 | 水戸家初代頼房さんの母 |

| お久の方 | 分家・旗本家など | 複数の分家の祖 |

| その他複数の側室 | 松平家、旗本家など | 多数の支藩・傍系の祖 |

このように、徳川家の家系図や血筋の広がりには、側室の存在が大きく寄与しています。家康の血筋は直系だけでなく、側室の子孫を通じて日本全国に広がり、現代社会でもその存在感を示し続けています。歴史的な資料や系図をもとに各家のつながりを調べることで、徳川家がいかに多彩な子孫を生み、日本の歴史と社会に深く根付いてきたかが明らかになります。こうした側室由来の家系の物語は、徳川家の多様性とダイナミズムを理解するうえでも非常に興味深いポイントです。

分家・19代まで続く一覧と宗家の歩み

徳川家は家康を初代とし、その後十九代にわたり宗家の流れが保たれてきました。同時に、家系図の広がりとともに多くの分家・傍系が生まれ、それぞれが独自の役割や伝統を担って現代まで続いています。ここでは分家の成り立ちや、十九代まで続く宗家の当主たちの歩みについて、表や具体例も交えて解説します。

分家の成り立ちと多様性

徳川家の分家は、主に家康の子どもたちや孫たちを祖とし、御三家・御三卿をはじめとする大名家、旗本家、松平家などとして発展してきました。分家は、将軍家の補完や幕府体制の安定、家名・血筋の継承を目的に各地で設立され、明治維新以降は華族社会の中で独自の文化や地域貢献を担ってきました。こうした分家や傍系の子孫は、戦後社会では一般市民として新たな人生を歩みながらも、家系の伝統や家名を大切に守っています。

| 家系・分家名 | 祖となる人物 | 現在までの主な特徴 |

|---|---|---|

| 宗家 | 家康 | 現当主は家広さん、歴史・文化活動 |

| 尾張徳川家 | 義直さん | 名古屋を拠点、文化財保存・研究 |

| 紀州徳川家 | 頼宣さん | 和歌山を拠点、家訓の継承・地域活動 |

| 水戸徳川家 | 頼房さん | 水戸を拠点、歴史研究・教育貢献 |

| 田安家・一橋家 | 分家・傍系 | 江戸・東京中心、親睦団体や講演活動 |

| 松平家(各地) | 各地の分家 | 全国各地に分布、多様な活動 |

宗家十九代の歩みと現代のつながり

徳川宗家は、江戸時代の将軍家十五代と、明治維新以降の当主をあわせて十九代まで続いています。明治以降は家禄奉還、華族制度の導入、戦後の財産税・華族廃止など、激動の時代を経てきましたが、現当主である家広さんを中心に、歴史や文化の発信、親睦団体での活動などを通じて、徳川家の伝統と社会的役割を維持しています。近年は家広さんがメディア出演や講演会、出版活動などで活躍しており、宗家・分家を問わず多くの子孫が全国で文化・歴史の継承や地域社会への貢献を果たしています。

分家・十九代まで続く宗家の歩みは、徳川家の家系図を通じて一族のつながりや時代ごとの家系の広がりを可視化するものです。宗家・分家それぞれが歴史の中で果たしてきた役割を知ることは、日本の近代史や家族制度の変遷、社会の多様性を理解するうえで極めて重要なポイントとなっています。今後も徳川家の分家や宗家の活動は、歴史や伝統を守りつつ、現代社会と密接につながり続けていくでしょう。

徳川家康子孫現代の家系と広がりまとめ

- 宗家当主の家広さんは東京都在住で歴史や文化継承に取り組んでいる

- 徳川家の子孫は全国に分布し多様な職業で活躍している

- 葵交会という親睦団体があり約600名が所属している

- 華族制度の廃止以降、家系の多くは一般市民として生活している

- 芸能界やメディアで活躍する子孫も複数存在する

- 谷原章介さんは徳川慶喜と親戚関係にあることが判明した

- 直系子孫と男系子孫の違いが家系図理解のポイントとなる

- 家系図には御三家や御三卿など分家が多数含まれる

- 現代の徳川家は財産家ではなく一般的な市民生活を送っている

- 側室の子孫を通じて家系が全国に多様に広がっている

- 学者や教育者など芸能人以外にも著名な子孫が存在する

- 明治以降は爵位を得て社会的影響力を持つ時期もあった

- 家系図のデジタル化や公開が進み誰でも参照できる時代となった

- 文化財や家宝を守る活動を続けている子孫がいる

- 現代も歴史や伝統を重んじ地域社会と関わりを持っている