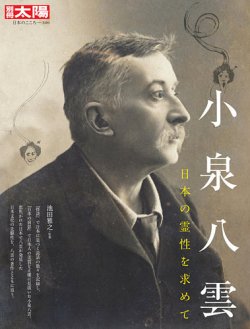

小泉八雲の学歴に関心を持つ人は、彼がどのような教育を受けて育ち、どのようにして日本文化に深く関わっていったのかを知りたいと考えることが多いです。幼少期から複雑な家庭環境に置かれた彼は、学業においても順風満帆とは言えない道を歩みましたが、その過程で培われた多様な視点や異文化への感受性が、後に彼の代表作へと結びついていきます。

学歴に関する具体的な歩みをたどると、若い頃に受けた教育や学んだ学校での経験が彼の価値観や創作活動の基盤となっていることが見えてきます。その影響は日本での活動にも色濃く反映され、妻との生活や子孫が現在に残す足跡にもつながっています。家系図に見る先祖とのつながりや、生涯を通じた歩みを知ることで、彼が何をした人なのかを立体的に理解できるようになります。

また、死去や死因についての詳細は、当時の社会情勢や彼の人生の最終局面を考える上で欠かせない要素です。学歴とその後の人生を振り返ると、単なる教育の経歴以上に、日本文化や文学に与えた影響の大きさが浮き彫りになります。学歴と人生の歩みがどのように結びつき、代表作という形で結実したのかを知ることで、彼の存在が今も人々に語り継がれる理由を理解できるはずです。

小泉八雲の学歴の背景とその影響

家系図に見る先祖とのつながり

生涯を振り返る

子孫は現在どうしているのか?

学歴と日本文化への貢献

学んだ学校とその後の教育

家系図に見る先祖とのつながり

小泉八雲さんの人生を理解するためには、彼の家系や先祖とのつながりを知ることが欠かせません。彼は1850年にギリシャのレフカダ島で生まれました。父はアイルランド出身でイギリス軍医を務めていたチャールス・ブッシュ・ハーンさん、母はギリシャの名門出身とされるローザ・カシマティさんです。父方の一族は軍人や医師を多く輩出した家系であり、祖父も英国軍人として活躍しました。一方、母方のカシマティ家は裕福なギリシャの名家であり、アラブ系の血も入っていたと伝えられています。つまり八雲さんは、ヨーロッパの西と東、さらには南方の血が混ざる複雑なルーツを持って生まれたことになります。

幼少期に両親が離婚したことから、彼は父方の大叔母サラ・ブレナンさんに引き取られて育ちました。大叔母はカトリックの教義に厳格で、その影響から八雲さんは宗教的束縛に反発するようになり、後の神秘主義的な興味や異文化への関心につながっていきます。また、父方のハーン家はアイルランド系プロテスタントで、英国社会において独自の立場を持っていました。その背景から、八雲さんは幼い頃からアイデンティティの揺らぎを抱えて育ったと考えられています。

日本に渡ってからは、島根県松江の士族・小泉家とつながりを持ちます。小泉家はもともと江戸時代に出雲松平家に仕えていた家柄で、代々武士の格式を持っていました。妻のセツさんはその小泉家の出で、彼女の養祖父稲垣万右衛門さんが古事記に由来する枕詞から「八雲」という名を与えました。つまり、小泉八雲さんの名前には、ギリシャとアイルランドの血を持つ自身のルーツと、日本の古典文化が交わった象徴的な意味が込められています。

また、八雲さんの子孫にも興味深い人物が多くいます。長男一雄さんは父の意思を継ぎ英語教育や著述に携わり、その後の子孫には民俗学者として知られる小泉凡さんがいます。こうした子孫の存在は、八雲さんの文学的・文化的遺産が家系を通じて脈々と受け継がれている証でもあります。さらに、八雲さんの一族はヨーロッパ、日本、アメリカと多方面に広がり、国際的な家系の特徴を色濃く残している点も注目すべきところです。家系図をたどると、単なる一人の文学者ではなく、国際的な血脈と文化を背景に持った人物であったことが明確に浮かび上がります。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

生涯を振り返る

小泉八雲さんの生涯は、世界各地を渡り歩き、最終的に日本で文化的な大きな足跡を残した波乱万丈のものです。1850年、ギリシャのレフカダ島で誕生した彼は、幼い頃に両親の離婚により不遇な境遇に置かれました。思春期には不慮の事故で左目を失明し、以後は隻眼として生きることになりました。この経験が後の内向的で神秘的な作風に影響を与えたと考えられています。

十代後半に大叔母が破産すると、生活は困窮し、十九歳の時に移民船でアメリカに渡ります。最初はホームレス同然の生活でしたが、印刷屋ヘンリー・ワトキンさんに救われ、印刷や文筆の技術を学びました。その後ジャーナリストとして頭角を現し、シンシナティやニューオーリンズで新聞記者として活動しました。特にニューオーリンズでは、クレオール文化やブードゥー教などを取材し、独自の異文化への関心を深めました。

三十代には西インド諸島やマルティニーク島にも滞在し、現地文化を題材にした作品を発表しています。そして四十歳で日本に渡ると、その後の人生は大きく変わります。島根県松江で英語教師を務め、士族の娘セツさんと結婚。日本国籍を取得して小泉八雲と名乗り、日本文化を西洋に紹介する活動に力を注ぎました。『知られぬ日本の面影』や『怪談』といった著作は、西洋人の視点から見た日本の伝統や民話を広める上で重要な役割を果たしました。

後年は熊本、神戸、東京と居を移し、東京帝国大学や早稲田大学で英文学を教えました。学生からの人気は非常に高く、講義の記録は今でも評価されています。ただし、西洋化が進む日本の都市文化に失望することも多く、地方の自然や伝統を愛した一面もありました。晩年は体調を崩し、1904年に狭心症で死去。54歳という短い生涯でしたが、その間に日本文化を西洋へ広める大きな役割を果たし、文学史にその名を刻みました。

生涯を通じて注目すべき点は、彼が一貫して異文化を敬意をもって描いたことです。自身の複雑な血筋と不遇の幼少期が、他者への共感や異なる文化を受け入れる素地となり、日本文化を深く理解しようとする姿勢につながったと考えられます。小泉八雲さんの人生は、国境や人種を超えた文化交流の象徴であり、今なお世界的に評価され続けています。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

子孫は現在どうしているのか?

小泉八雲さんの血筋は、彼の死後も日本を中心に受け継がれており、現在もその子孫は文化活動や学問の世界で存在感を示しています。八雲さんと妻セツさんの間には、三男一女が生まれました。長男一雄さんは、父の意志を継ぎながら英語教育や著述の分野で活動しました。次男の巌さんは、セツさんの養家である稲垣家を継ぎ、教師として教育に携わり、地方の文化活動に貢献したことで知られています。三男の清さんは芸術の道を歩み、画家として活動しましたが、1962年に自ら命を絶つという悲しい結末を迎えています。長女の寿々子さんは家庭を守りつつ、兄弟たちの活動を支える存在でした。

こうした直系の子供たちから次の世代へと血脈は受け継がれ、孫や曾孫の中には学者や文化人として名を知られる人々もいます。特に注目されるのは、曾孫にあたる小泉凡さんです。凡さんは民俗学者として知られ、大学教授として日本文化や八雲さんの研究を進めてきました。彼の活動は単に学問的な研究にとどまらず、講演や著作を通じて八雲さんの業績を広く世に伝える役割を果たしています。また、凡さんは八雲さんが暮らした島根や熊本などの地域文化の保存にも積極的に関わっており、祖先の足跡を後世に残す活動を続けています。

一族の縁から、八雲さんの生誕地であるギリシャのレフカダ島や、終焉の地である東京・新宿区とも関係が深く、現代においても記念碑や姉妹都市提携といった形で文化的な交流が続いています。つまり、血縁だけでなく文化的な意味においても子孫やその周辺は現在も八雲さんの名を引き継ぎ続けているといえます。学問や地域社会の活動を通じて、子孫は今も八雲さんの精神を社会に反映させているのです。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

学歴と日本文化への貢献

小泉八雲さんの学歴は、その後の人生に大きな影響を与えています。幼少期から家庭環境に恵まれなかった彼は、フランスの神学校で学び、その後イギリスのダラム大学に進学しました。当時は神学や古典教育を中心とする伝統的なカリキュラムが重視されており、八雲さんはここで語学力を磨くとともに、異文化や宗教に関心を持つ素地を育みました。しかし大叔母の破産により大学を中退することを余儀なくされ、経済的困難から学業を断念する形となりました。この経験は、のちに彼が自力で道を切り開く強い精神力を培う要因となりました。

正式な学位を得られなかった一方で、彼の語学力と独学による博識は、アメリカや日本での活動に大きく役立ちました。特にフランス語や英語の能力は、ジャーナリストとして事件や文化を鋭く描く上で大きな武器となり、日本に渡ってからは英語教育に携わる素地を与えました。東京帝国大学や早稲田大学での英文学講義は、学生にとって非常に人気があり、その語り口や文化比較の視点は多くの人を魅了しました。こうした教育者としての姿勢は、八雲さんの学歴が持つ学問的な裏付けだけでなく、自ら苦境を乗り越えて学び続けた姿勢そのものが根底にあったといえます。

さらに彼は、日本文化を西洋に紹介するという大きな役割を担いました。民話や伝承を素材にした『怪談』や『知られぬ日本の面影』は、日本文化の魅力を世界に伝える橋渡しとなりました。こうした作品の背景には、学生時代に触れたヨーロッパの古典や宗教思想の影響があり、それが日本の物語や信仰と共鳴したことで、独自の文学世界が生まれました。彼の学歴は表面的には中退という挫折を含んでいますが、その過程で身につけた語学力と知識欲が、結果として日本文化を国際的に広める大きな力へと結実したのです。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

学んだ学校とその後の教育

小泉八雲さんが学んだ学校について振り返ると、幼少期から青年期にかけてさまざまな教育機関を経験していることがわかります。最初に学んだのはフランスの神学校で、ここで宗教的な教えを徹底的に受けました。この時期に厳格なカトリック教育に触れたことで、彼は逆に宗教に対して懐疑的になり、後の人生でキリスト教に距離を置く姿勢につながったといわれています。その後、イギリスのダラム大学セント・カスバーツ・カレッジに入学しました。ここでは古典文学や神学を中心とした教育を受けましたが、経済的な事情からわずか数年で退学となりました。

以下に八雲さんの教育の歩みを表でまとめます。

| 年代 | 学校・教育機関 | 内容・特徴 |

|---|---|---|

| 幼少期 | フランスの神学校 | カトリック教育を徹底的に受ける |

| 1863年頃 | ダラム大学セント・カスバーツ・カレッジ | 古典文学や神学を学ぶが退学 |

| 青年期 | 独学 | 語学や文学、文化を独自に学び新聞記者へ |

| 来日後 | 日本の教育機関(松江、熊本、東京帝国大学、早稲田大学) | 英語教師や英文学講師として教育に従事 |

このように、彼は西洋の伝統的な教育を受けた後、経済的理由から学業を中断し、独学で自らの知識を広げていきました。そして日本に渡ってからは、今度は教育者として自らが教える立場に立ち、多くの学生に影響を与えました。彼の教育の歩みは、制度的な学歴に縛られることなく、知識を求め続けた姿勢そのものが特色です。形式的な学位は得られなかったものの、その学びの蓄積が日本での教育活動に直結し、日本の近代英語教育の発展に大きな役割を果たしました。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

小泉八雲の学歴と関連すること

代表作とは?

妻とは?

死去と死因について

何をした人なのか?

代表作とは?

小泉八雲さんは日本文化を世界に伝えた文学者として知られ、彼の代表作には日本の古典や口承文芸を題材にしたものが数多く含まれています。特に有名なのが『怪談』です。この作品は1904年に出版され、日本に古くから伝わる民話や説話を収録しています。耳なし芳一、雪女、ろくろ首、むじななどの物語は、八雲さんの筆致によって西洋の読者にも理解しやすい形で紹介されました。彼の描き方は単なる翻訳にとどまらず、異文化への驚きや敬意を込め、文学的な美しさを加えている点が評価されています。

もう一つの代表作として『知られぬ日本の面影』があります。1894年に刊行されたこの作品は、来日後の体験を基にした紀行文で、日本の人々の生活や風景、精神性を詳細に描写しました。当時、西洋では日本はまだ異国情緒に満ちた未知の国として認識されており、この本は日本を知りたいと願う人々にとって格好の入門書となりました。彼が見た日本は、単なる観光案内ではなく、人々の微笑みや礼儀、宗教儀式にまで踏み込んで描かれており、西洋人が容易に触れることのできなかった内側の文化を伝える役割を果たしました。

さらに『骨董』も代表作に挙げられます。1902年に出版されたこの随筆集では、日本の伝統的な美意識や古い道具、習慣に宿る精神性を描き出しています。日常的な器物に文化や歴史の価値を見出し、そこに普遍的な人間性を見ようとする視点は、彼の独自の観察眼を示しています。こうした作品は、西洋化が急速に進む明治期の日本を記録し、同時にその文化的価値を再発見させる役割も担っていました。

また、『心』や『仏陀の国の落穂』といった短編集や随筆も注目されます。これらの作品では、日本人の感情や倫理観を取り上げ、人間の普遍的な心理を探求する姿勢が見られます。彼の文章は、海外読者にとって異国文化を理解する入り口であると同時に、日本人自身にとっても自国文化を再認識するきっかけとなったと評価されています。

このように、八雲さんの代表作は単なる翻訳や紹介ではなく、日本文化を深く掘り下げ、そこに普遍的な人間性や美意識を見出すものばかりです。そのため彼の著作は、文学的価値とともに歴史的資料としての意義も持ち続けています。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

妻とは?

小泉八雲さんの妻であるセツさんは、彼の生涯と作品に欠かせない存在でした。セツさんは島根県松江の士族・小泉湊さんの次女として生まれ、その後稲垣家の養女となりました。幼少期から物語や民話に親しみ、周囲の大人から怪談や昔話を聞きながら育ったとされています。しかし明治維新後に士族の家は没落し、家計を支えるために若くして機織りの仕事を行い、さらに一度は結婚したものの貧困が原因で夫が家を出てしまい、離婚を経験しました。再び生家に戻った頃には生活は困窮しており、英語教師として松江に赴任していた八雲さんの家で住み込み女中として働くようになります。

二人はすぐに惹かれ合い、1891年に結婚しました。当時、八雲さんは日本語が不自由で、セツさんは英語を理解していませんでした。そのため、夫婦の会話は独特な片言の日本語や特別な仮名言葉で行われていたと伝えられています。次男の巌さんの回想によると、この特殊な言葉を完全に理解できたのはセツさんだけで、外部の人々との橋渡しも彼女が担っていました。この関係性は、八雲さんが日本社会で孤立せず暮らしていけた大きな理由でもあります。

さらに重要なのは、セツさんが八雲さんの文学活動に大きく貢献した点です。彼女は夫に日本の昔話や民話を語り聞かせ、近所の人々や親類からも物語を集めてきました。その内容を基にして、『怪談』などの作品が生み出されています。つまり、八雲さんの代表作の多くは、セツさんの語り部としての役割によって支えられていたのです。彼女はただの伴侶ではなく、共同制作者ともいえる存在でした。

二人の間には三男一女が生まれ、家族生活も大切にしていました。セツさんは家庭を守りつつ、夫の執筆を支え続けました。晩年には八雲さんを看取り、彼の死後も遺稿の整理や記録を残すなど、八雲さんの業績を後世に伝える役割を果たしました。彼女の存在がなければ、八雲さんの文学は今ほど豊かな形で残されていなかったと言われています。

このように、妻のセツさんは文化的パートナーとして八雲さんと共に歩み、家庭生活と文学活動の両面で欠かせない役割を担っていました。二人の関係は、国際結婚という枠を超え、異文化をつなぐ象徴的なパートナーシップでもあったといえます。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

死去と死因について

小泉八雲さんは1904年9月26日に東京で亡くなりました。享年54歳という比較的若い年齢での死去でした。当時の日本は日露戦争の最中で国全体が緊張状態にあり、八雲さん自身も教育者として東京帝国大学(現在の東京大学)で多忙な日々を送っていました。文学活動と教育活動の両立は相当な負担となっていたとされ、心身に強い疲労をもたらしていたと伝えられています。

死因については心臓病とされています。特に心臓発作を繰り返していたことが記録に残っており、亡くなる直前にも胸痛を訴えていたといわれています。当時は現代のような医学的治療法や精密検査が発達していなかったため、病気の兆候を詳しく把握することは困難でした。そのため、発作に対して十分な処置ができず、急逝する結果となったのです。

また、彼の生活習慣や過労も死因に影響したとされています。八雲さんは生涯を通じて視力に大きな障害を抱えていました。片眼の失明ともう片方の視力低下により、強い疲労や頭痛を感じながら執筆を続けていたといわれています。さらに、日本文化の研究や講義に情熱を注ぎ続けたことで、休息の時間が不足していたことも体調悪化につながったと考えられています。

死去後、遺体は雑司が谷霊園に埋葬されました。そこは後に夏目漱石さんなど日本文学を代表する人物も眠る場所となり、文学ファンにとって特別な地となっています。八雲さんの死は、当時の日本の文化人や教育関係者に大きな衝撃を与えました。特に教え子や同僚たちは、その突然の別れを深く悼み、彼の業績を後世に伝えようと尽力しました。妻のセツさんも、八雲さんの著作や遺稿を守り、その後の出版に関わるなど、彼の名を伝えるための活動を続けました。

このように、八雲さんの死は単なる個人の死にとどまらず、日露戦争期という社会背景や、西洋と日本をつなぐ知識人の役割の終焉としても捉えられています。その功績は死後も大きく評価され続け、彼の著作は今日でも広く読み継がれています。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

何をした人なのか?

小泉八雲さんは、明治時代に日本文化を世界へ紹介した文学者として広く知られています。アイルランドに生まれ、後にアメリカを経て1890年に来日し、以降は日本に帰化して活動を続けました。特に日本各地に伝わる怪談や民話、宗教観や日常生活に関する記録を英文で執筆し、西洋社会に日本を紹介した功績が高く評価されています。

彼が行った活動の一つは、日本文化の翻訳者、解説者としての役割です。『知られぬ日本の面影』や『日本の面影』では、日本人の礼儀や生活習慣、信仰心を細かく描写しました。当時、西洋では日本はまだ未知の国であり、八雲さんの記述は日本理解の重要な入り口となりました。例えば農村での祭りや仏教行事の観察記録は、ただの旅行記にとどまらず、文化人類学的な資料としても価値があります。

もう一つの大きな功績は、怪談文学の紹介です。『怪談』に収録された雪女や耳なし芳一などの物語は、今日でも多くの人に知られています。これらの作品は、セツさんをはじめとする日本人から伝えられた口承文芸を基に執筆され、西洋の読者に日本独自の幽玄な世界を伝える役割を果たしました。単に翻訳しただけでなく、文学的表現を工夫して異文化に響く形で再構成したことが特徴です。

教育者としての側面も見逃せません。来日後、松江や熊本で英語教師を務めた後、東京帝国大学の講師として英文学を教えました。多くの学生が彼の授業を通じて西洋文学の深い魅力を知り、その後の日本文学界や教育界に影響を与えました。八雲さんが行った教育活動は、単なる英語教育にとどまらず、文学的な感性や異文化理解を育むものでした。

さらに、日本に帰化し「小泉」という姓を名乗ったことも象徴的です。彼は単なる外国人研究者ではなく、日本社会の一員として生きることを選びました。妻のセツさんとの結婚、家庭生活、子どもたちの存在を通じて、日本の社会に深く根ざした生き方を実現しました。西洋と日本をつなぐ架け橋としての姿勢は、彼の生涯を通じて一貫しています。

このように小泉八雲さんは、日本文化の翻訳者であり、怪談文学の紹介者であり、教育者でもあった人物です。その活動は文学、教育、文化交流の三つの側面から見ることができ、日本と西洋をつなぐ大きな役割を果たしたことが分かります。

【参照】

・ウィキペディア 小泉八雲 https://ja.wikipedia.org/wiki/小泉八雲

小泉八雲の学歴まとめ

- 幼少期にフランスの神学校で厳格なカトリック教育を受けた

- 宗教教育に反発し、のちに神秘主義や異文化への関心を深めた

- イギリスのダラム大学セント・カスバーツ・カレッジに入学した

- 大学では古典文学や神学を中心に学んだ

- 経済的困窮により大学を中退せざるを得なかった

- 独学で語学や文学を学び、新聞記者としての素地を作った

- フランス語や英語の能力がジャーナリスト活動に役立った

- アメリカで文筆活動を展開し、クレオール文化や宗教に触れた

- 来日後は松江や熊本で英語教師として教育に携わった

- 東京帝国大学で英文学を教え、多くの学生に影響を与えた

- 早稲田大学でも講義を行い、その記録は今も評価されている

- 学歴上は中退であるが、語学力と知識欲で独自の地位を築いた

- 『怪談』や『知られぬ日本の面影』に学問的背景が活かされた

- 欧州教育と日本文化の融合が文学表現に深みを与えた

- 正式な学位を得られなかったが、日本文化を国際的に紹介した功績を残した